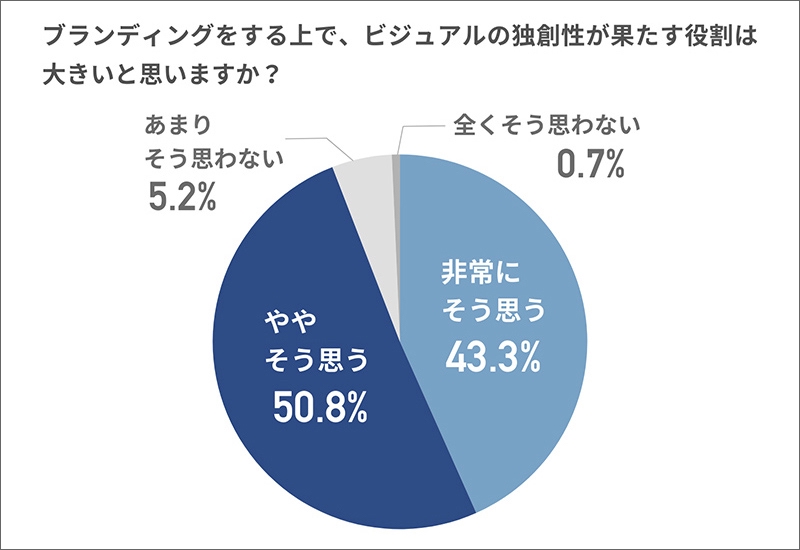

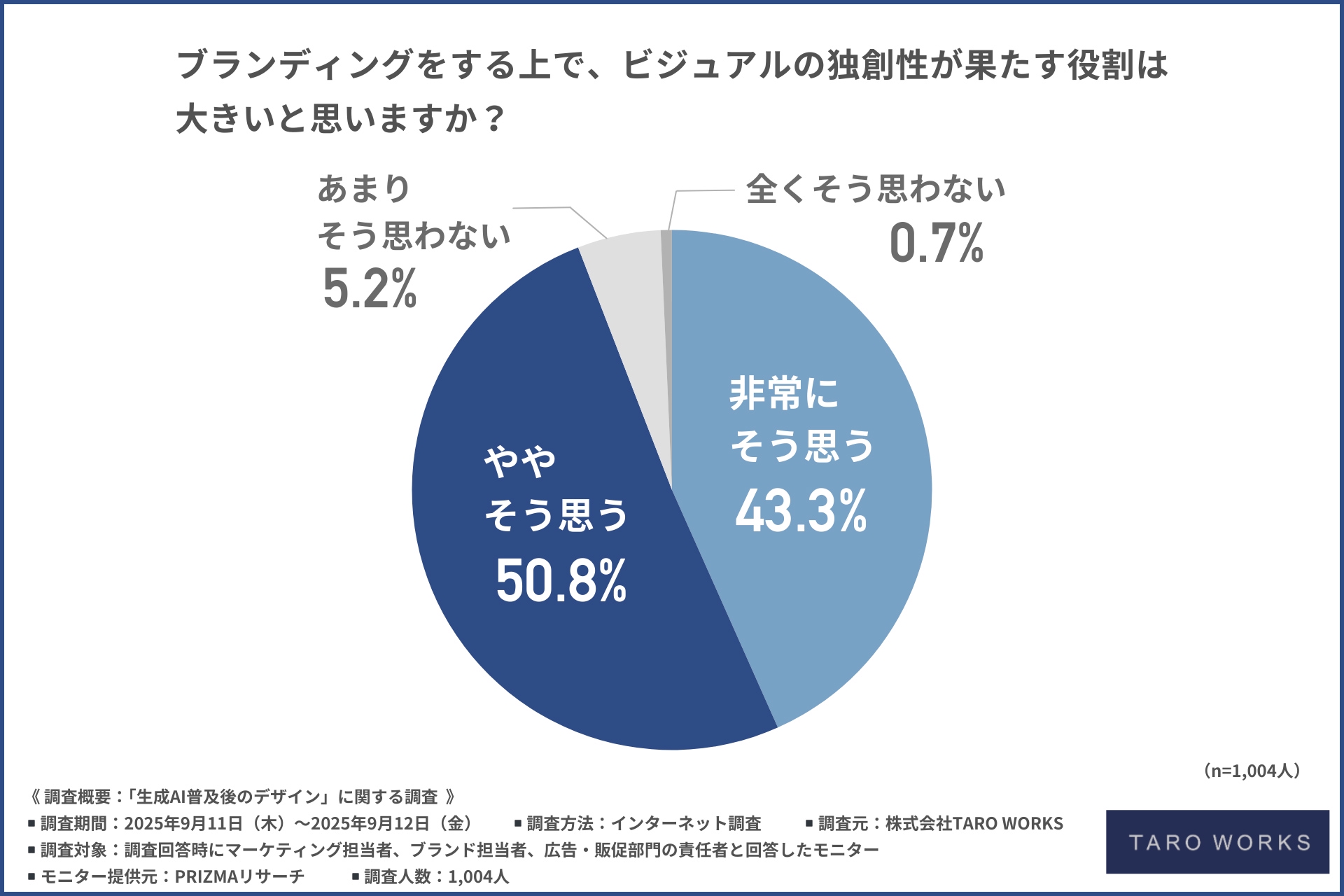

ARO WORKS アンケート調査より株式会社TARO WORKSが「生成AI普及後のデザイン」に対する調査を実施し、その結果を発表しました。マーケティング担当者/ブランド担当者/広告・販促部門の責任者を対象にしたアンケート調査です。AIの普及がもたらした「デザインの没個性化」についても考えるきっかけとなる興味深い内容が示されています。【目次】ブランディングにおいて重要な「独創性」今回のアンケートは、2025年9月11日(木)〜9月12日(金)の期間に、PRIZMAを通じたインターネット調査のかたちで実施されました。モニター人数は1,004人です。最初に「ブランディングをする上で、ビジュアルの独創性が果たす役割は大きいと思いますか?」という質問が投げかけられています。これは、生成AIや既成のビジュアル素材を活用する手法が進むなかで、独自のビジュアル表現がブランディングにおいてどのくらい重視されているのかをあらためて確認するための質問です。結果は「非常にそう思う(43.3%)」と「ややそう思う(50.8%)」を合わせて、ビジュアルの独創性を重視している人が9割以上でした。ブランドの差別化のためには、視覚的なオリジナリティが不可欠である、という認識は非常に根強いようです。

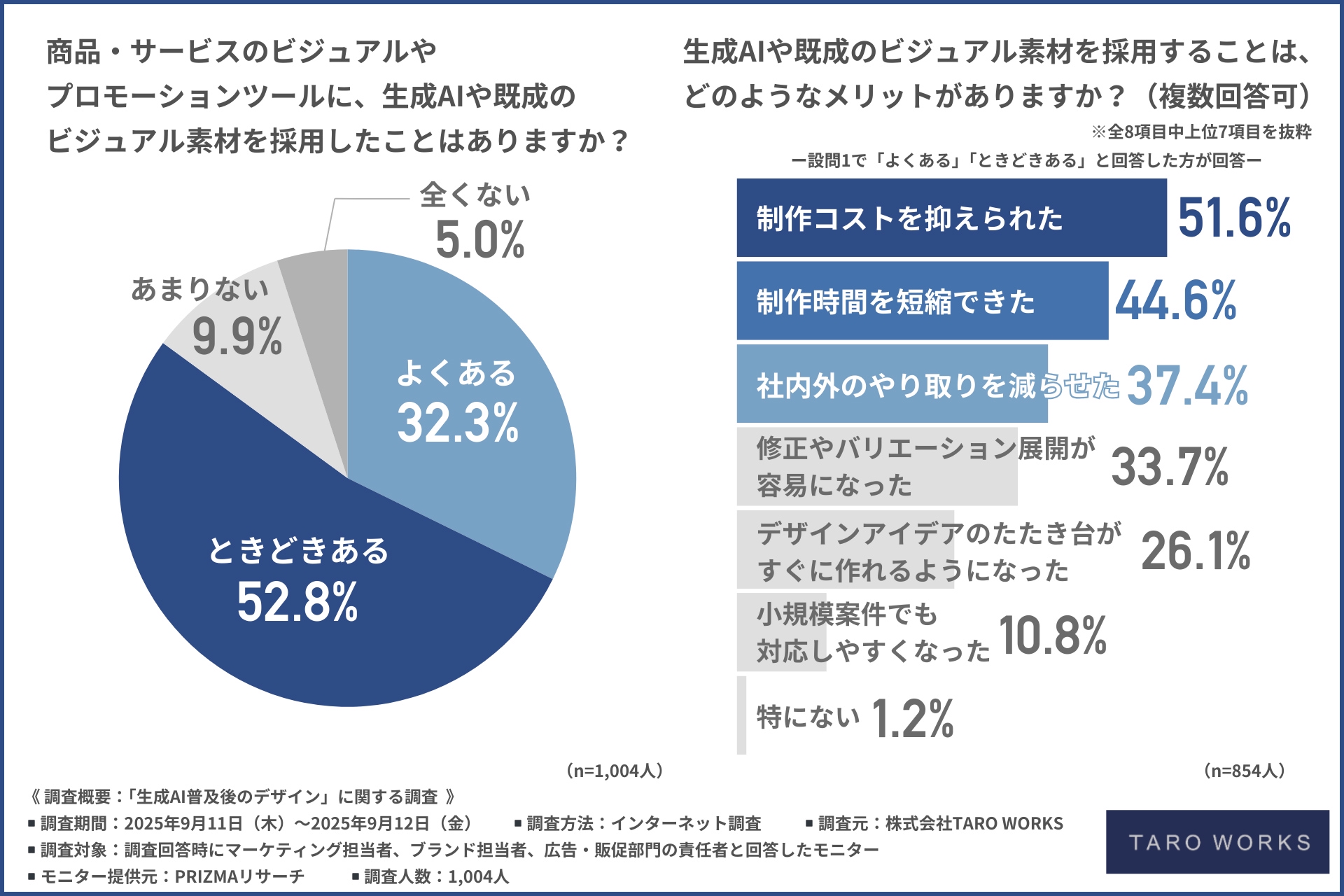

ARO WORKS アンケート調査より株式会社TARO WORKSが「生成AI普及後のデザイン」に対する調査を実施し、その結果を発表しました。マーケティング担当者/ブランド担当者/広告・販促部門の責任者を対象にしたアンケート調査です。AIの普及がもたらした「デザインの没個性化」についても考えるきっかけとなる興味深い内容が示されています。【目次】ブランディングにおいて重要な「独創性」今回のアンケートは、2025年9月11日(木)〜9月12日(金)の期間に、PRIZMAを通じたインターネット調査のかたちで実施されました。モニター人数は1,004人です。最初に「ブランディングをする上で、ビジュアルの独創性が果たす役割は大きいと思いますか?」という質問が投げかけられています。これは、生成AIや既成のビジュアル素材を活用する手法が進むなかで、独自のビジュアル表現がブランディングにおいてどのくらい重視されているのかをあらためて確認するための質問です。結果は「非常にそう思う(43.3%)」と「ややそう思う(50.8%)」を合わせて、ビジュアルの独創性を重視している人が9割以上でした。ブランドの差別化のためには、視覚的なオリジナリティが不可欠である、という認識は非常に根強いようです。 TARO WORKS アンケート調査より生成AIを活用する主なメリットは「効率」次に、各自が実際の業務でどのくらいの頻度で生成AIや既成のビジュアル素材を活用しているかの実態が探られ、そのメリットについても質問されています。商品・サービスのビジュアルやプロモーションツールに生成AIや既成の素材を採用した経験は、「よくある」が32.3%で、「ときどきある」が52.8%でした。「全くない」という回答はわずかに5.0%で、生成AIや既成のビジュアル素材を活用するスタイルがかなり浸透していることが分かります。

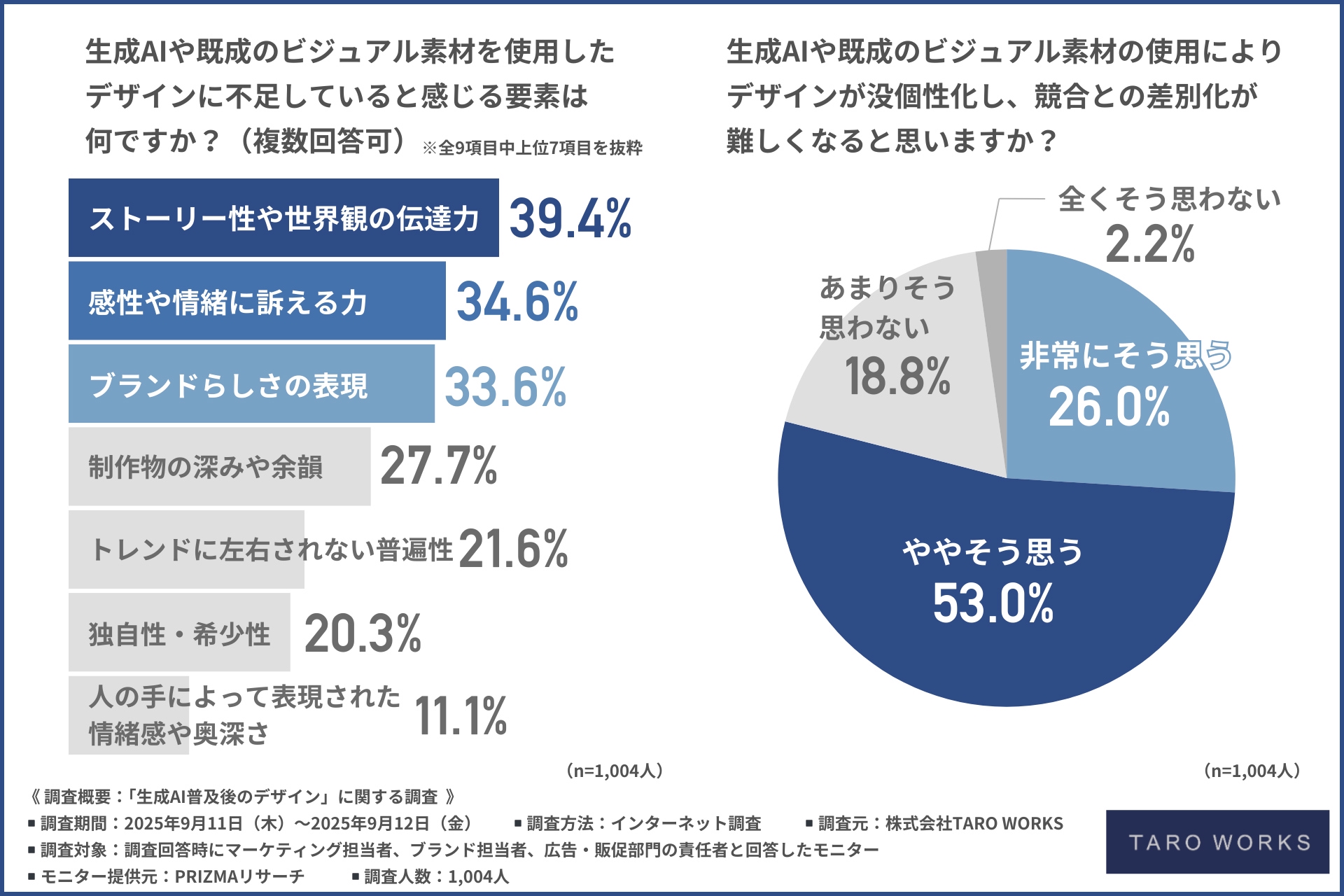

TARO WORKS アンケート調査より生成AIを活用する主なメリットは「効率」次に、各自が実際の業務でどのくらいの頻度で生成AIや既成のビジュアル素材を活用しているかの実態が探られ、そのメリットについても質問されています。商品・サービスのビジュアルやプロモーションツールに生成AIや既成の素材を採用した経験は、「よくある」が32.3%で、「ときどきある」が52.8%でした。「全くない」という回答はわずかに5.0%で、生成AIや既成のビジュアル素材を活用するスタイルがかなり浸透していることが分かります。 TARO WORKS アンケート調査より「よくある」や「ときどきある」と回答した人たちが、その主なメリットとして挙げたのは「制作コストを抑えられた(51.6%)」「制作時間を短縮できた(44.6%)」といった項目でした(複数回答可)。コスト削減や効率化の面では、生成AIや既成のビジュアル素材は一定の効果があるようです。生成AIによる「没個性化」を心配する声も多数一方で、生成AIや既成のビジュアル素材を使うと「デザインからブランディングにおいて重要な “独創性” が感じられなくなるのではないか」という心配もあります。実際に「生成AIや既成のビジュアル素材を使用したデザインに不足していると感じる要素は何ですか?」という質問では、「ストーリー性や世界観の伝達力(39.4%)」「感性や情緒に訴える力(34.6%)」「ブランドらしさの表現(33.6%)」といった回答が上位に並びました。

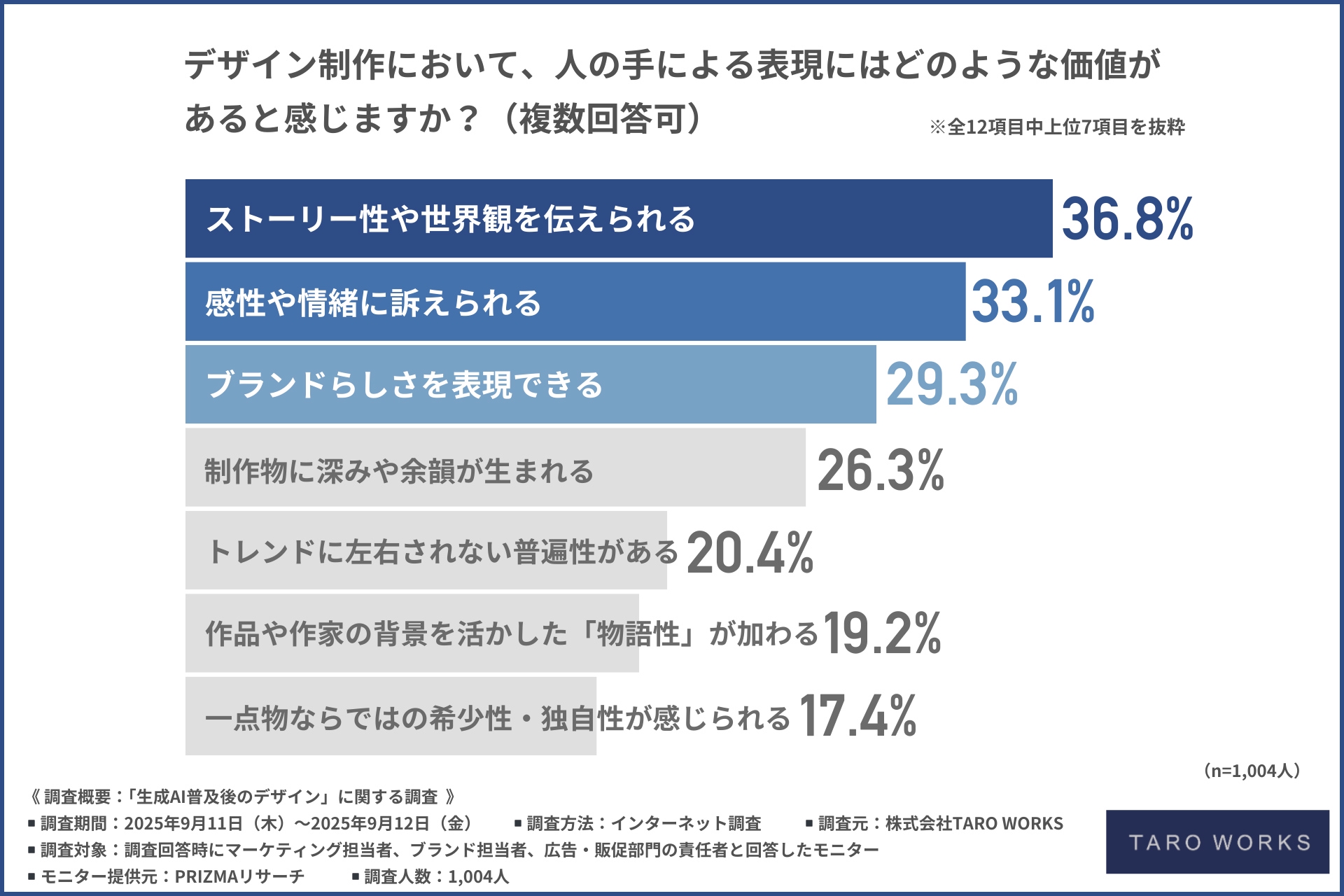

TARO WORKS アンケート調査より「よくある」や「ときどきある」と回答した人たちが、その主なメリットとして挙げたのは「制作コストを抑えられた(51.6%)」「制作時間を短縮できた(44.6%)」といった項目でした(複数回答可)。コスト削減や効率化の面では、生成AIや既成のビジュアル素材は一定の効果があるようです。生成AIによる「没個性化」を心配する声も多数一方で、生成AIや既成のビジュアル素材を使うと「デザインからブランディングにおいて重要な “独創性” が感じられなくなるのではないか」という心配もあります。実際に「生成AIや既成のビジュアル素材を使用したデザインに不足していると感じる要素は何ですか?」という質問では、「ストーリー性や世界観の伝達力(39.4%)」「感性や情緒に訴える力(34.6%)」「ブランドらしさの表現(33.6%)」といった回答が上位に並びました。 TARO WORKS アンケート調査よりさらにダイレクトに「生成AIや既成のビジュアル素材の使用によりデザインが没個性化し、競合との差別化が難しくなると思いますか?」という質問でも、「非常にそう思う(26.0%)」と「ややそう思う(53.0%)」という回答が合わせて8割近くです。生成AIや既成のビジュアル素材での “テンプレート的な表現” への危機意識の高さも感じられます。「自分ならではの表現」はクリエイターの大きな強み今回の調査では、反対に「デザイン制作において、人の手による表現にはどのような価値があると感じますか?」という質問も用意されました。上位の回答には前の質問で「生成AIや既成のビジュアル素材に不足しているもの」と考えられていたものがそのまま並び、これらの課題は「人の手による表現」で解決されると感じている人が多いことが分かります。

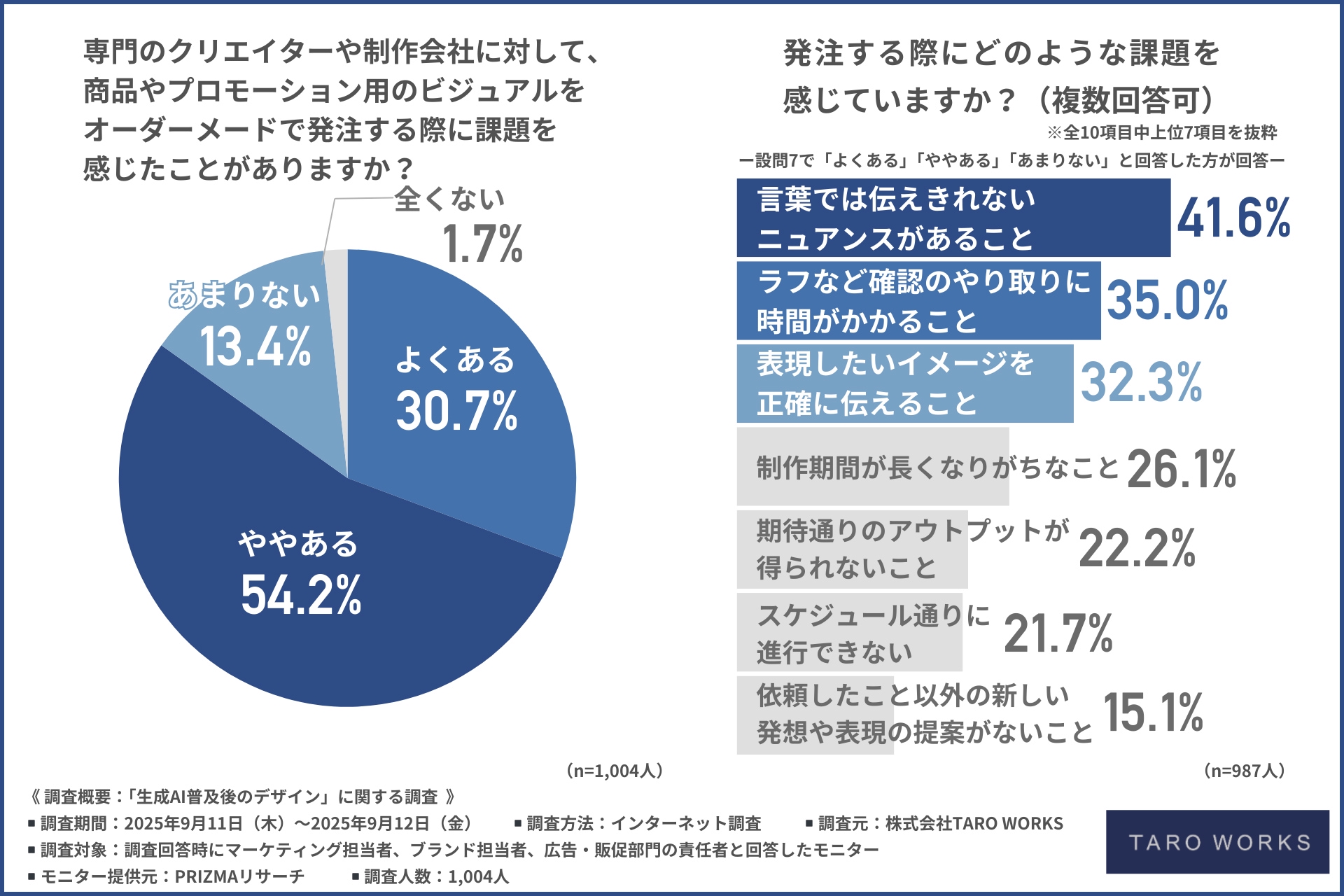

TARO WORKS アンケート調査よりさらにダイレクトに「生成AIや既成のビジュアル素材の使用によりデザインが没個性化し、競合との差別化が難しくなると思いますか?」という質問でも、「非常にそう思う(26.0%)」と「ややそう思う(53.0%)」という回答が合わせて8割近くです。生成AIや既成のビジュアル素材での “テンプレート的な表現” への危機意識の高さも感じられます。「自分ならではの表現」はクリエイターの大きな強み今回の調査では、反対に「デザイン制作において、人の手による表現にはどのような価値があると感じますか?」という質問も用意されました。上位の回答には前の質問で「生成AIや既成のビジュアル素材に不足しているもの」と考えられていたものがそのまま並び、これらの課題は「人の手による表現」で解決されると感じている人が多いことが分かります。 TARO WORKS アンケート調査よりまた、抽象的な価値だけではなく「一点物ならではの希少性・独自性」を重視している人も一定数いるようです。これは、デザインの発注側が「そのクリエイターならではの表現」に期待していることの表れと言えるでしょう。誰かの模倣ではなく「自分ならではの表現」を磨くことが、クリエイターにとって生成AIや既成の素材に対抗する強みになりそうです。「人の手によるデザイン」のデメリットここまでは「人の手によるデザイン」の優位性が強調される内容でしたが、今回の調査では「オーダーメードで発注する際の課題」についても質問されています。専門のクリエイターや制作会社へのオーダーメードでの発注の際に、8割以上の人たちが何らかの課題を感じた経験があるようです。「よくある」という回答が30.7%で、「ややある」という回答が54.2%でした。

TARO WORKS アンケート調査よりまた、抽象的な価値だけではなく「一点物ならではの希少性・独自性」を重視している人も一定数いるようです。これは、デザインの発注側が「そのクリエイターならではの表現」に期待していることの表れと言えるでしょう。誰かの模倣ではなく「自分ならではの表現」を磨くことが、クリエイターにとって生成AIや既成の素材に対抗する強みになりそうです。「人の手によるデザイン」のデメリットここまでは「人の手によるデザイン」の優位性が強調される内容でしたが、今回の調査では「オーダーメードで発注する際の課題」についても質問されています。専門のクリエイターや制作会社へのオーダーメードでの発注の際に、8割以上の人たちが何らかの課題を感じた経験があるようです。「よくある」という回答が30.7%で、「ややある」という回答が54.2%でした。 TARO WORKS アンケート調査より“課題” の具体例の上位には、「言葉では伝えきれないニュアンスがあること(41.6%)」「ラフなど確認のやり取りに時間がかかること(35.0%)」「表現したいイメージを正確に伝えること(32.3%)」などがあります。続く4位は「制作期間が長くなりがちなこと(26.1%)」でした。これらのうち「時間がかかる」という “コスト” の課題については、生成AIや既成のビジュアル素材を活用するほうが解決しやすそうです。両立は難しいが「いいとこ取り」のニーズは高い今回の調査を実施したTARO WORKSは、プロのアート作家が制作した作品をビジュアル素材として提供する「AinD(アインド)」というサービスを展開しています。その意味もあり、今回のアンケート調査の最後には、ここまでの質問で “課題” とされてきた内容をうまくクリアできるサービスがあれば利用したいと思うか、という問いかけも行われました。

TARO WORKS アンケート調査より“課題” の具体例の上位には、「言葉では伝えきれないニュアンスがあること(41.6%)」「ラフなど確認のやり取りに時間がかかること(35.0%)」「表現したいイメージを正確に伝えること(32.3%)」などがあります。続く4位は「制作期間が長くなりがちなこと(26.1%)」でした。これらのうち「時間がかかる」という “コスト” の課題については、生成AIや既成のビジュアル素材を活用するほうが解決しやすそうです。両立は難しいが「いいとこ取り」のニーズは高い今回の調査を実施したTARO WORKSは、プロのアート作家が制作した作品をビジュアル素材として提供する「AinD(アインド)」というサービスを展開しています。その意味もあり、今回のアンケート調査の最後には、ここまでの質問で “課題” とされてきた内容をうまくクリアできるサービスがあれば利用したいと思うか、という問いかけも行われました。 TAinD

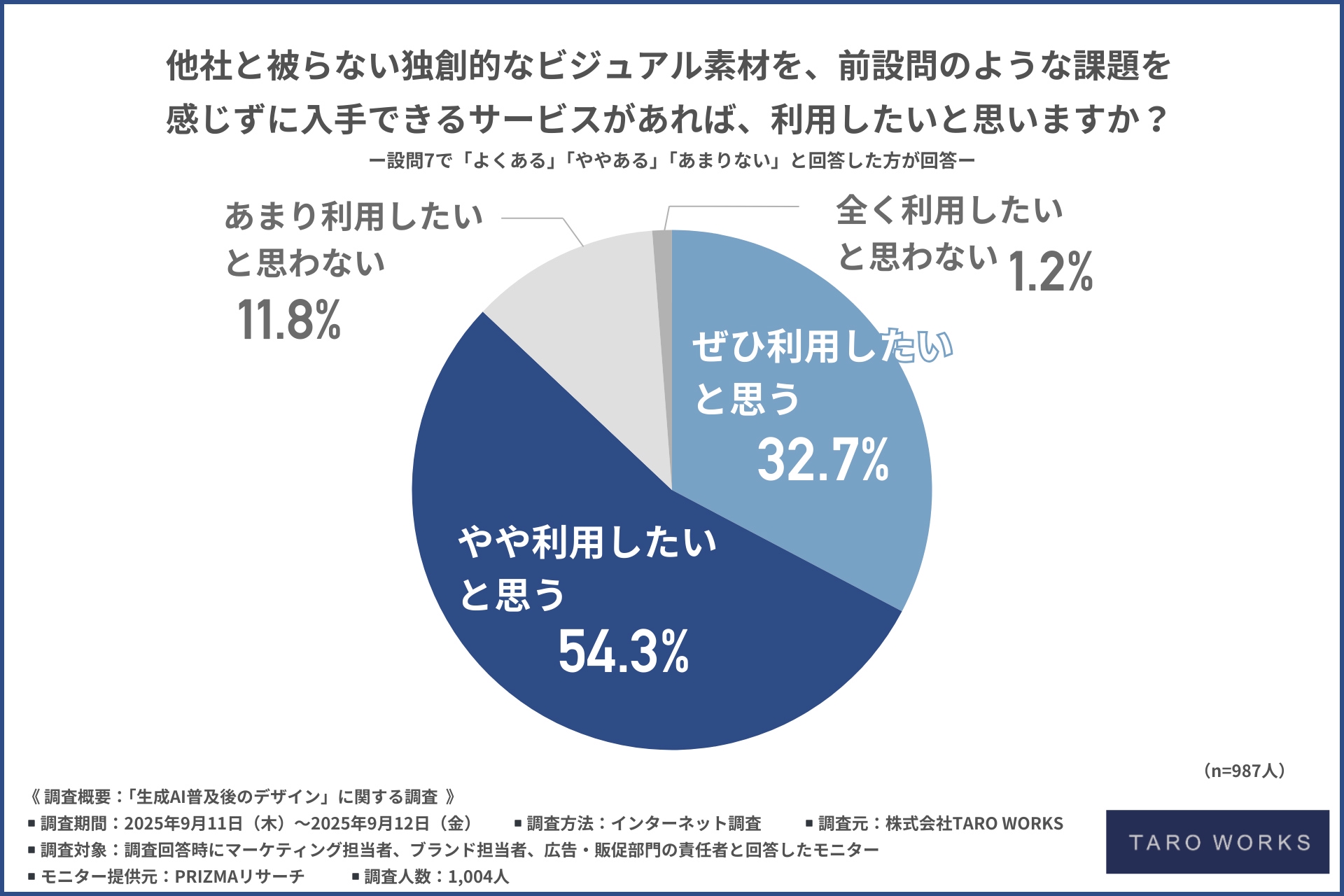

TAinDURL:https://aind.tokyo/この質問への回答は、「ぜひ利用したいと思う(32.7%)」と「やや利用したいと思う(54.3%)」を合わせ、前向きな人たちが85%以上です。生成AIや既存のビジュアル素材の「利便性」と、クリエイターによる「独創性」の両方を満たすハイブリッドなかたちのニーズが高いことが読み取れます。

TARO WORKS アンケート調査より* * * * * * * * * *今回の調査は、総じて「生成AI・既存のビジュアル素材の効率の良さvs人の手による表現のオリジナリティ」という対立構造がクッキリと浮き彫りになる結果でした。生成AIは急速に広く普及しましたが、それでもなお、やはり「人の手による表現」ならではの力への期待も依然として強く残っている、と感じられるような結果です。今後ますます生成AIが活用されるケースは増えていくことが予想されますが、「人の手による表現」を手掛けるクリエイターが、効率の面で生成AIを上回ることはなかなか難しいでしょう。今回の調査には、生成AIの普及後のクリエイターたちが「何を武器に勝負すべきか」のヒントが隠されているようにも感じます。一方で「生成AIは将来的にどこまで “独創性” を発揮できるようになるのか」またはそもそも「“独創性” を発揮することはあるのか」という点にも興味が尽きません。株式会社TARO WORKS

TARO WORKS アンケート調査より* * * * * * * * * *今回の調査は、総じて「生成AI・既存のビジュアル素材の効率の良さvs人の手による表現のオリジナリティ」という対立構造がクッキリと浮き彫りになる結果でした。生成AIは急速に広く普及しましたが、それでもなお、やはり「人の手による表現」ならではの力への期待も依然として強く残っている、と感じられるような結果です。今後ますます生成AIが活用されるケースは増えていくことが予想されますが、「人の手による表現」を手掛けるクリエイターが、効率の面で生成AIを上回ることはなかなか難しいでしょう。今回の調査には、生成AIの普及後のクリエイターたちが「何を武器に勝負すべきか」のヒントが隠されているようにも感じます。一方で「生成AIは将来的にどこまで “独創性” を発揮できるようになるのか」またはそもそも「“独創性” を発揮することはあるのか」という点にも興味が尽きません。株式会社TARO WORKSURL:https://taroworks.com/

2025/10/17