2021年4月から開始したクレジットカード等のタッチ決済で公共交通機関に乗車できるサービスが、2024年10月には関西エリアで一挙拡大。12月には首都圏の大手鉄道でも導入が進み、2025年3月22日より東京メトロでもスタートした。

このタッチ決済での乗車サービスは、三井住友カードが提供する公共交通機関向けソリューション『stera transit』を活用したもの。2024年度末までに全国36都道府県、180社で導入され、大手民鉄等16社・公営地下鉄8社の52%の駅がタッチ決済に対応している。

利用できるカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯。これらの国際ブランドでタッチ決済対応のクレジットカード、デビットカード、スマホなどを自動改札機などにかざすことで乗車できる。

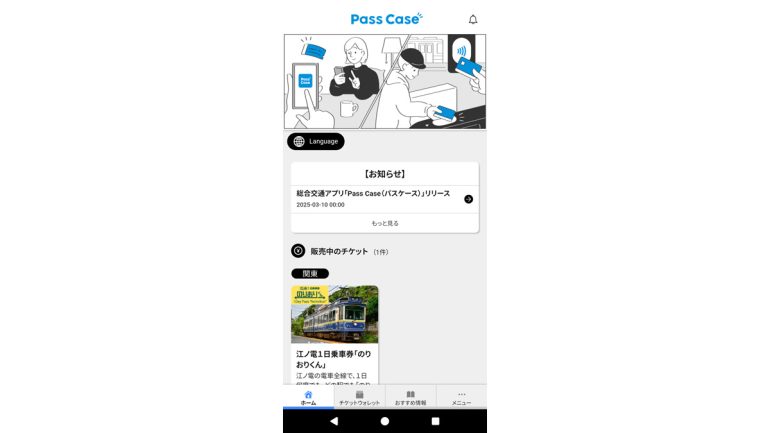

『stera transit』を活用した新たなサービス『Pass Case』が登場

このような乗車サービスが拡大することで、事前にきっぷや乗車券を購入することなく、電車やバス、船舶などに乗車できる。国内の利用者はもちろん、インバウンドの利用者も普段使っているカードで乗車できることで利便性が高まる。その一方で、1日乗車券や付近の施設とのセット券など、お得なきっぷには対応していないという課題もあった。

そこで登場したのが、『stera transit』の認証基盤を活用した新たなMaaSサービス『Pass Case(パスケース)』だ。これは全国の交通チケットをカードで購入できる総合交通アプリ。乗車する時には購入したカードでタッチする。

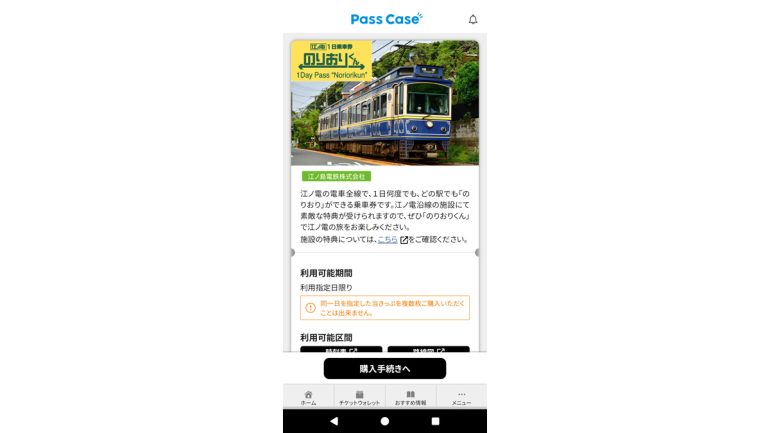

『Pass Case』という名称は、パスケース(定期入れ)としてPassを格納して移動できることと、様々な移動の「ケース」でも対応(パス)するといった意味が込められている。第一弾として江ノ電とパートナーを組み、『江ノ電1日乗車券 「のりおりくん」』の取り扱いを3月13日より開始した。

『Pass Case』アプリ。サービス開始時は江ノ電1日乗車券 「のりおりくん」が購入できる。

『Pass Case』アプリ。サービス開始時は江ノ電1日乗車券 「のりおりくん」が購入できる。

改札に設置された専用端末に購入時に利用したカードをタッチして乗車する。

改札に設置された専用端末に購入時に利用したカードをタッチして乗車する。

従来の江ノ電1日乗車券 「のりおりくん」のきっぷ。大人1枚800円。

従来の江ノ電1日乗車券 「のりおりくん」のきっぷ。大人1枚800円。

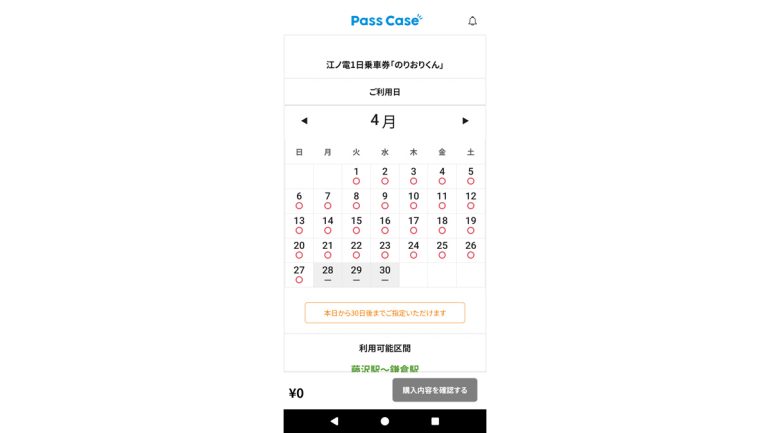

利用するためには、まず『Pass Case』アプリをダウンロード。新規登録でその中から、江ノ電1日乗車券 「のりおりくん」を選択し、乗車日を指定してタッチ決済対応のカードを登録して決済。駅の改札や専用端末に、『Pass Case』に登録したカードをタッチすることで乗車できる。言語は日本語、英語、中国語、韓国語に対応する。

『Pass Case』に登録できるカードはVisaブランドのタッチ決済対応のクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード。他の国際ブランドのカードは順次拡大予定で、Apple PayやGoogle Payなどのスマホのタッチ決済には、2025年度中に対応する予定だ。

江ノ電が『Pass Case』を導入した理由

『Pass Case』のサービスを提供する三井住友カードは、サービス開始日の3月13日に説明会を実施。登壇した三井住友カードアクワイアリング本部 Transit事業推進部長の石塚 雅敏氏は、『Pass Case』が貢献できるものとして、利用者はカードで乗車できる利便性ときっぷを自由に選択できること。交通事業者は業務がDX化でき、取得データを地域経済の活性化に活用できることについて語った。

説明会には江ノ島電鉄 常務取締役の嶋津重幹氏も登壇し、江ノ電が2023年4月から、首都圏の鉄道では初めてタッチ決済の乗車サービスを導入した鉄道であること。鎌倉や江ノ島観光で便利なことから、近年ではインバウンドの利用客が増加し、タッチ決済の乗車サービスの導入により、利用者は券売機に並ぶことなく乗車でき、係員は問い合わせにかかる時間が軽減されるなど、双方にメリットがあることなどを説明した。

ただ江ノ電の沿線には観光スポットが点在するため、お得なきっぷとして1日乗車券 「のりおりくん」の利用者も多く、駅や窓口での購入時に混雑するなど、不便をかけていたと言う。それが『Pass Case』を利用することで事前にきっぷを購入し、カードのタッチで乗車できることで利便性が高まると考え、今回の新サービスをいち早く導入した。

また、1日乗車券「のりおりくん」には沿線の50以上の店舗や施設で割引を受けられる特典もあり、決済に同じカードを利用した場合に、移動データや消費行動を分析するなど、地域経済の発展に貢献できる。移動スタイルに合わせた新たなお得なきっぷの企画にも役立てたいと話す。

『Pass Case』は1日乗車券だけでなく、回数券や往復割、地域住民割など、様々な乗車券に対応。交通事業者のアプリなどに組み込むこともできるので、今後、多くの事業者で導入が進むことで、公共交通機関の移動がもっと便利にお得になっていきそうだ。

取材・文/綿谷禎子