この国には、とてつもないテーマパークが横たわっている。お酒の森――。この森は、計り知れない巨大な遊園地だ。この森で日々繰り広げられる物語もまた、アミューズメントパークの比ではない。出会い、ロマン、ときめき、冒険、スリル、サスペンス、感動のあらしが吹きまくっている。ひとたびこの液体が喉を通過すれば、人は目くるめく世界にいざなわれる。高額な入場料はいらない。数個の百円玉を握りしめ、コンビニに飛び込めばいろんなお酒が手に入る。

店の外でシュパッとお酒の缶を開け、ゴボゴボゴボと喉に流し込めば、もうあなたはお酒の森の中にいる。手軽で簡単、しかも入場料金は安価。貧富の差もなく、実に都合よくできている。

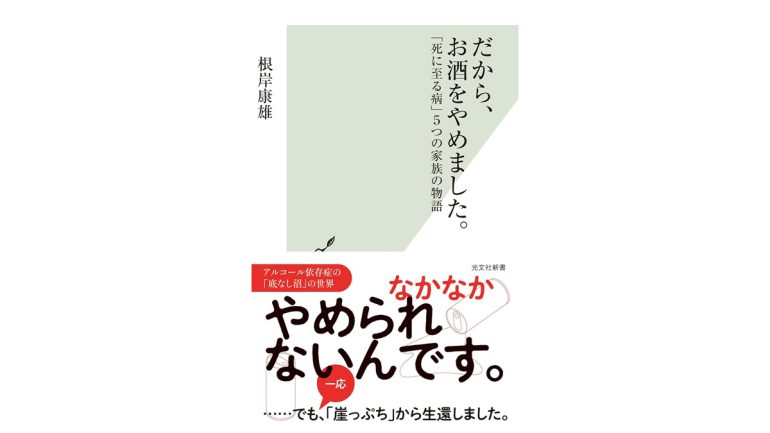

わかっちゃいるけどやめられない。自分の意思では止められないアルコール依存症。その底なし沼から生還を果たすには、何が必要なのか。アルコール依存症の人々の悲哀を描いた『だから、お酒をやめました。―「死に至る病」5つの家族の物語』より、一部抜粋してアルコールが壊した人々の日常、そこから生還することの難しさを紹介する。

これは他人事ではない。

表現する術がない女性が、言葉で伝えることを知る──そこが原点

女性アルコール依存症者の支援組織

NPO法人「あんだんて」代表 小嶋洋子さん

アルコール依存症の女性は、男性よりも断酒を続けるのが難しいと言われている。女性のアルコール依存症は男性と異なり、独特の問題をはらんでいる。

女性専門のアルコール依存症のサポート組織は、全国で10か所ほどあるという。横浜市内でアルコール依存症の女性に特化し、社会復帰の支援を担っているNPO法人「あんだんて」の代表、小嶋洋子さんに女性のアルコール依存症の現実と、回復への道のりを聞いた。

「あんだんて」の施設には、十数人のアルコール依存症者の女性が通所している。

小嶋さん自身もアルコール依存症の過去を持ち、30年以上、断酒を続けている。「あんだんて」を自ら立ち上げる前には、アルコール・薬物依存症者の社会復帰を支援するNOP法人のスタッフを十年以上経験している。

「アルコール依存症の女性に話を聞くと、その多くは幼少期にいじめや性的な虐待等のつらい経験をしています。心的外傷になっている嫌なこと、つらいことを一時的に忘れたい。それが、彼女たちの大量飲酒につながっていると察せられます。女性の幼少期のつらい体験は、アルコール依存症の父親からだったり、男性から受けた暴力がほとんどです。支援施設で男性と女性が一緒にミーティングをすると、女性は男性の顔色をうかがってしまうことが多く、人によっては男性の影がちらつくだけで萎縮してしまう場合もある。

前職の施設で、初めて女性スタッフとして私が採用され、それまでほとんどいなかった女性の利用者が20名ほどに増えまして。アルコールの依存で悩んでいる女性が多い現実を実感しました。女性だけの支援施設が必要だと、切実に思ったのです」

小嶋さんの思いが通じた形で、行政の支援を受けることができ、アルコール依存症の女性をサポートするNPO法人を十数年前に立ち上げ、施設を開設した。

女性の場合、置かれた環境が男性とは異なると、小嶋さんは言う。

「女性が尊重される社会になったとはいえ、日本はまだまだ男性中心の社会です。育児やお年寄りの介護、家事も含めてそのほとんどを女性がこなしているのが現実です。家族がいる女性は、毎日施設に通所することが難しい。また毎日、ミーティングへの参加を促されると、トラウマを抱えていたり、精神疾患のあるアルコール依存症の女性は疲れてしまう。あまり疲れさせると、幼少期のつらい経験がフラッシュバックすることも考えられるし、精神的に不安定な状態に陥ることもあります」

小嶋さんが施設で一番大切にしていることは、アルコール依存症の女性たちと楽しむことだという。みんなでお酒なしのバーベキューパーティーを開いたり、施設でカラオケをやったり、仲間の誕生日やクリスマスにみんなで料理を作ったり。お酒がなくても楽しいことがある。楽しいことを実行する中で、徐々に仲間との信頼関係を築いていく。

飲酒を最優先するアルコール依存症者は、日常生活の乱れている人が多い。小嶋さんは言う。

「まず朝は決まった時間に起きて、朝ご飯を食べて服を着替えて、通所が仕事だと思ってここに来る。施設ではアルコール依存症から抜け出ようとしている仲間と話をして、つまり生活のリズムを作っていく。

『何でも相談して』と呼びかけて、施設に通うための役所に提出する書類や、生活保護に関する書類の記入を手伝ったり。難しくて面倒臭いことがあると、ついお酒に手がいっていたけど、私たちスタッフと一緒に、自分のことは自分でやる習慣を身につける」

徐々に施設で行われるミーティングにも参加し、自分の体験を語り、仲間の体験談に耳を傾ける。そんな中で、自助グループの断酒会やAAの例会に参加する女性も少なくないが、家族がいるとグループとのつながりを持ち続けることが容易でない。小嶋さんは言う。

「『夜、出歩かずに家のことをやれよ』とか夫に言われたり。アルコール専門病棟に入院できても、外泊で自宅に戻ると、家の中がぐちゃぐちゃになっていて、片付けるだけでくたくたになってしまう。『お前が入院しているせいで、家の中はこんなありさまだ』とか、夫の小言に、外泊中なのにお酒を飲まずにはいられなかったという女性もいました。

『あなたにとって家は回復できる場所ではない。本当にアルコールを断ちたいのなら、決断することも選択肢の一つだ』と告げるアルコール依存症の専門医もいます」

離婚も選択肢の一つという考え方に、小嶋さんも理解を示す。というのも彼女自身、頼れるものと離れたとき、初めて〝底つき〟を実感し、アルコール依存症から脱却できた経過があるからだ。

小嶋洋子さんは言う。

「アルコール依存の父親と、その父親から暴力を受けていた母親の姿が、私の頭の中に焼き付いていて。母も私を頼りきっていた。私と母は特別な関係でした。お酒を飲んでいても、母が何とかしてくれると思い込んでいました。ところが『あなたも30歳になったんだし、自分で全部考えてやりなさい』と突き放されて。でもそれが、自ら支援施設を訪れるきっかけになりました。

それまで私は意志が弱い、バカな人間だからお酒が止められないと思っていたんです。でも、アルコール依存症という病気であること。お酒さえ止めればどんどんよくなっていくことを施設のスタッフや専門家に教えられて。人生を変える筋道が見えてきた」

すがれるもの、頼れるものがあると、そこに逃げ込んでしまう。放り出されるように一人になって、自分の意思で支援の施設とつながったとき、自分と同じようなつらい体験をした人がいることを知り、断酒を続けている仲間との出会いがあった。

「仲間がお酒を止めようと頑張っている。私だってやれる。徐々にそんな思いが私の中で育っていったんです」と、小嶋さん自身のケースを語った。

アルコール依存症の女性には、家族が大きな影響を与えている場合が多い。自分が守りたい家族、また自分が頼れる家族が、女性にとって断酒への大きな壁として立ちはだかったとき、どうしたらいいのか。「自分の回復だけを考えるのです。支援施設には宿泊施設が整ったグループホームがあります。その施設に一定の期間入所する。家庭があるなら、まずご主人に相談することです。お酒を止めたいからしばらく施設に入ると、自分の気持ちをじっくりと説明し、子どもを実家や施設に一定期間預けることも考える」

実はこの行動の中に、アルコール依存症からの脱却の大きなヒントが隠されていると、小嶋さんは感じている。

「アルコール依存症の女性と接していると、生きるためのスキルを学んでこなかったのだな、と感じる人が数多くいます。男性中心の社会で、女性は父親や夫の顔色を見ながら、『はい、わかりました』と、自分の意見を言わずに育った。困ったことがあっても全部、自分一人で抱え込んでしまう。つらい体験をジッと心に閉じ込めている。とても苦しくてそのつらさを紛らわせるためにお酒を飲む。そんな生き方しか知らない。

支援施設に来所することでリズムある生活を取り戻し、自分と同じような経験をした仲間と出会い、頑張って断酒している人と接する中で、最初は旦那さんや身内の愚痴とかをポツリポツリと話しはじめる。そして徐々に、ミーティングで話す言葉が増えていく。恐ろしいほど自分を表現する術がなかった人が、言葉を得て自分のことを語り出すんです」

自分の気持ちを言葉で相手に伝えること。アルコール依存症の女性の回復への原点は、そこにあると小嶋さんは考えている。

さらに、話す術を知るだけでは不十分だと、彼女は言葉を続ける。

「アルコール依存症の女性に限ったことではないのですが、いろんなことから逃げる人は多い。幼少期に受けたつらいことを両親のせいに、家庭内のいざこざを夫のせいにしたり。中には自分の中の心的外傷と向き合わず、あの人が悪い、この人が悪いと人になすり付けてばかりいる。そう思っているうちはダメです。

虐待を受けたことも暴力を振るわれたことも、つらい体験を事実として受け入れ、仲間とのミーティングの中で言葉にしていく。なんで自分が依存症になるぐらい、お酒を飲まなければならなかったのか。お酒に逃げずにこれからの人生をどうしていけばいいのか、自分の言葉で話していく。

まっ、そう言うのは簡単ですが、嫌なことがあったり、生きづらさを感じるとお酒を飲んでしまうのは、身体に染みついた習慣です。お酒を止めると決意しても、長年慣れ親しんだ生活に戻ってしまうことは珍しくありません。断酒を続けるのはそりゃ大変ですよ。

でも、そこは訓練ですね。支援施設に通い、何とかするんだと思い続ければ、再飲酒をしても何とかなるものです」

途中で通所を止めてしまう人もいるが、最長2年間の施設での支援で、働けるようになり、生活保護に頼らず、生きていけるようになった女性は何人もいる。家族と一緒に暮らし、断酒を続けている人も数多い。

施設を卒業してもバーベキューやカラオケ等、イベントには声をかける。自助グループの例会に小嶋さんは今も参加しているが、その席では施設で回復した女性たちと顔を合わせる。施設から離れても断酒を続けている限り生涯仲間だ。

アルコール依存症の女性の回復の難しさを理解している小嶋さんは語る。

「男性はお酒を止めて、社会に戻ることが回復だと思っている。女性は社会復帰も大切ですけど、お酒を断って、男性に頼らず自分の足で立つこと。家庭があっても離婚しても自分の人生を歩んでいるという自覚が持てれば、それが回復ですね」

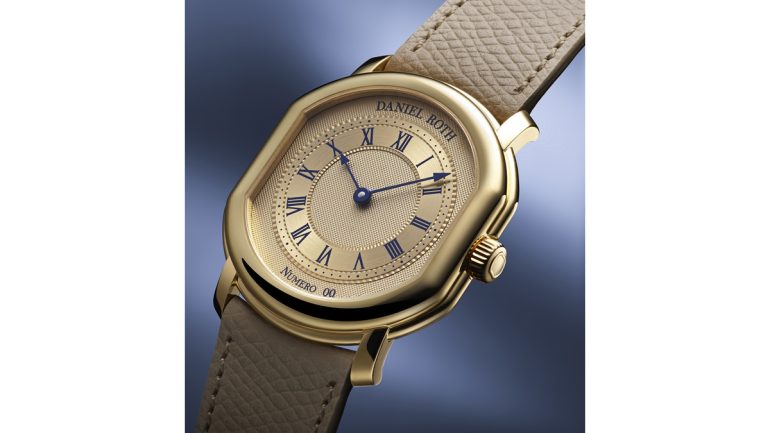

『だから、お酒をやめました。―「死に至る病」5つの家族の物語』/根岸康雄(光文社新書)

『だから、お酒をやめました。―「死に至る病」5つの家族の物語』/根岸康雄(光文社新書)

構成/DIME編集部