„ÄźSponsored by „ÉĎ„Éä„āĹ„Éč„ÉÉ„āĮ„ÄĎ

śĆĀ„Ā°śČč„āíÁĄ°„ĀŹ„Āô„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĀšĽä„Āĺ„Āß„Āģś¶āŚŅĶ„āíśČď„Ā°Á†ī„Ā£„ĀüśĖį„Āó„ĀĄ„āę„āŅ„ÉĀ„ĀģťõĽŚčē„ā∑„āß„Éľ„Éź„Éľ„Äé„É©„Ɇ„ÉÄ„ÉÉ„ā∑„É• „ÉĎ„Éľ„Ɇ„ā§„É≥„ÄŹ„Äā„ĀĚ„ĀģŤ¶č„ĀüÁõģ„āā„Āē„āč„Āď„Ā®„Ā™„ĀĆ„āČ„ÄĀ„ÉŹ„ā§„ā®„É≥„ÉČ„ÉĘ„Éá„Éę„ÄĆES-PV6A„Äć„Āģ„Éú„Éá„ā£„Āęśé°ÁĒ®„Āē„āĆ„ĀüśĖįŤ¶ŹŤ§áŚźąÁī†śĚź„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„Āģťô∂Śô®„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™Ť≥™śĄü„āāŤ©Īť°Ć„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā

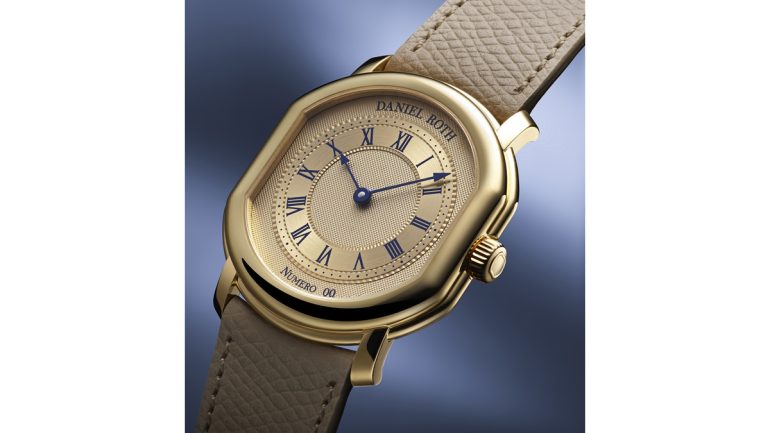

„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„ĀĮ„ÄĀšłČšļēŚĆĖŚ≠¶„ĀĆťĖčÁôļ„Āó„ĀüśĶ∑śįī„Āģ„Éü„Éć„É©„Éę„Āč„āČŤ™ēÁĒü„Āó„ĀüśĖįÁī†śĚź„Äā„Éó„É©„āĻ„ÉĀ„ÉÉ„āĮ„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ŚģĻśėď„Ā™śąźŚĹĘ„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āā„āä„Ā™„ĀĆ„āČ„ÄĀťô∂Śô®„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™Ť≥™śĄü„ÉĽśł©ŚÜ∑śĄü„āíŚÜćÁŹĺ„ÄāśĶ∑śįīÁĒĪśĚ•śąźŚąÜ„āíśúÄŚ§ß75ÔľÖťÖ挟ą„Āß„Āć„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„Éó„É©„āĻ„ÉĀ„ÉÉ„āĮ„ĀģšĹŅÁĒ®ťáŹŚČäśłõ„Āę„āāŚ§ß„Āć„ĀŹŤ≤ĘÁĆģ„Āô„āč„Äā„Āē„āČ„ĀęśĶ∑śįī„Éü„Éć„É©„Éę„ĀęÁĒĪśĚ•„Āô„āčśäóŤŹĆśÄß„ÉĽśäó„ā¶„ā§„Éę„āĻśÄß„āāśúČ„Āó„Ā¶„ĀĄ„ā茥™„āĆ„Āü„āĶ„āĻ„ÉÜ„Éä„ÉĖ„ÉęÁī†śĚź„Ā†„Äā

Ś§ö„ĀŹ„ĀģšľĀś•≠„ĀĆ„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„Āęś≥®Áõģ„Āô„āčšł≠„ÄĀś®ĻŤĄāśąźŚĹĘ„É°„Éľ„āę„Éľ„ĀģÁü≥Ś∑Ěś®ĻŤĄāŚ∑•ś•≠„Āß„ĀĮ„ÄĀŤá™Á§ĺ„ÉĖ„É©„É≥„ÉČ„ÄĆARAS„Äć„āą„āä„ÄĀśĶ∑śįī„Āģ„Éü„Éć„É©„Éę„āí50ÔľÖšĽ•šłäŚźę„āď„Ā†„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„āíśé°ÁĒ®„Āó„Āü„āĶ„āĻ„ÉÜ„Éä„ÉĖ„Éę„ā≥„ɨ„āĮ„ā∑„Éß„É≥„ÄĆśĶ∑śįī„Äć„āí„É™„É™„Éľ„āĻ„Äā„āĮ„É™„ā®„ā§„āŅ„ÉľťõÜŚõ£secca„Ā®„ĀģšļĆšļļšłČŤĄö„ĀߌģĆśąź„Āó„Āü„ĀĚ„ĀģŚô®„ĀĮ„ÄĀ„Éá„ā∂„ā§„É≥śÄß„Āģťęė„Āē„Ā®„āĶ„āĻ„ÉÜ„Éä„ÉĖ„Éę„Ā™„ā≥„É≥„āĽ„Éó„Éą„ĀĆŤ©ēšĺ°„Āē„āĆŤ©Īť°Ć„āíŚĎľ„āď„Āß„ĀĄ„āč„Äā

‚Ė†ťĖĘťÄ£Ť®ėšļčÔľöśĶ∑śįī„Āģ„Éü„Éć„É©„Éę„Āč„āČŤ™ēÁĒü„Āó„Āü„āĶ„āĻ„ÉÜ„Éä„ÉĖ„ÉęÁī†śĚź„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„ĀĆśó•śú¨„Āģ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„āíśĒĮ„Āą„āčšľĀś•≠„Āęśé°ÁĒ®„Āē„āĆ„āčÁźÜÁĒĪ„Ā®„ĀĮ

„ÄźSponsored by „ÉĎ„Éä„āĹ„Éč„ÉÉ„āĮ„ÄĎ šĽä„Āĺ„Āß„Āę„Ā™„ĀĄšłł„ĀŅ„ā팳Į„Ā≥„Āü„Éá„ā∂„ā§„É≥„āíśé°ÁĒ®„Āó„ÄĀťõĽŚčē„ā∑„āß„Éľ„Éź„Éľ„ĀģŚłłŤ≠ė„ā퍶܄Āó„Āü„ÉĎ„Éä„āĹ„Éč„ÉÉ„āĮ„Āģ„ā∑„āß„Éľ„Éź„Éľ„Äé„É©„Ɇ„ÉÄ„ÉÉ„ā∑„É• „ÉĎ„Éľ„Ɇ...

„ĀĚ„āď„Ā™śó•śú¨„Āģ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āäšľĀś•≠„ā팾ē„ĀćŚĮĄ„Āõ„āč„ÄĀśó•śú¨ÁĒü„Āĺ„āĆ„ĀģśĖįÁī†śĚź„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„Āģť≠ÖŚäõ„ĀęŤŅę„āč„Äā

„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„ĀĮśĄüśÄߚ尌ħ„ĀꌧȜŹõ„Āß„Āć„ā蚼ä„Āĺ„Āß„Āę„Ā™„ĀĄÁī†śĚź

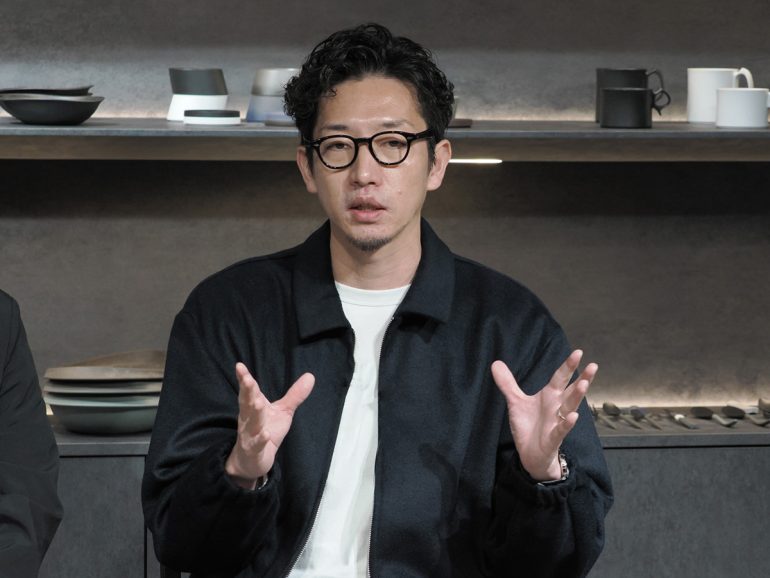

Ś∑¶„Āč„āČ„ÄĀ„ÉĎ„Éä„āĹ„Éč„ÉÉ„āĮ„ÄÄ„Éá„ā∂„ā§„Éä„Éľ Śą•śČÄ śĹģśįŹ„ÄĀÁü≥Ś∑Ěś®ĻŤĄāŚ∑•ś•≠„ÄÄŚįāŚčô„ÄÄÁü≥Ś∑Ě Śč§śįŹ„ÄĀsecca„ÄÄšĽ£Ť°® šłäÁĒļťĀĒšĻüśįŹ

Ś∑¶„Āč„āČ„ÄĀ„ÉĎ„Éä„āĹ„Éč„ÉÉ„āĮ„ÄÄ„Éá„ā∂„ā§„Éä„Éľ Śą•śČÄ śĹģśįŹ„ÄĀÁü≥Ś∑Ěś®ĻŤĄāŚ∑•ś•≠„ÄÄŚįāŚčô„ÄÄÁü≥Ś∑Ě Śč§śįŹ„ÄĀsecca„ÄÄšĽ£Ť°® šłäÁĒļťĀĒšĻüśįŹ

‚Äē‚Äē„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„āíśé°ÁĒ®„Āó„ĀüÁźÜÁĒĪ„Ā®„ĀĮÔľü

Áü≥Ś∑ĚśįŹ„ÄÄ„āĄ„ĀĮ„āä„ÄĀś®ĻŤĄā„ÉĽ„Éó„É©„āĻ„ÉĀ„ÉÉ„āĮ„Ā®ŤĀě„ĀŹ„Ā®„ÄĆÁíįŚĘÉ„Āęśā™„ĀĄ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ā§„É°„Éľ„āł„āíśĆĀ„Āü„āĆ„āčśĖĻ„ĀĆŚ§ö„ĀŹ„ÄĀťē∑„ĀĄťĖď„ÄĀśāĒ„Āó„ĀĄśÄĚ„ĀĄ„āí„Āó„Ā¶„Āć„Āĺ„Āó„Āü„Āģ„Āß„ÄĀ„āĶ„āĻ„ÉÜ„Éä„ÉĖ„Éę„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ā≥„É≥„āĽ„Éó„Éą„ĀĮťĚ쌳ł„Āęťá捶Ā„Āß„Āó„Āü„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ2ŚĻī„ĀĽ„Ā©„ā∑„É≥„ā¨„ÉĚ„Éľ„Éę„ĀęťßźŚú®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ā∑„É≥„ā¨„ÉĚ„Éľ„Éę„Āß„ĀĮśĶ∑śįīś∑°śįīŚĆĖ„Āę„āą„āčśįīŤ≥áśļźÁĘļšŅĚ„ĀĆ„Āô„ĀĒ„ĀŹÁôļŚĪē„Āó„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āó„Āü„Āģ„Āß„ÄĀ„ĀĚ„Āģťá捶ĀśÄß„āíŤļę„Āęśüď„ĀŅ„Ā¶śĄü„Āė„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā

śĄüśÄߚ尌ħ„ĀģťĚĘ„Āß„ĀĮ„ÄĀŤß¶„āäŚŅÉŚúį„āĄŤ≥™śĄü„ĀĆ„Āô„ĀĒ„ĀŹÁī†śôī„āČ„Āó„ĀĄÁī†śĚźśĄü„Āß„Āó„Āü„Āģ„Āß„ÄĀ„ĀĚ„Āď„Āęť≠Ö„Āč„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ÄĆARAS„Äć„ĀĮť£üŚô®„Āģ„ÉĖ„É©„É≥„ÉČ„Āß„Āô„Āģ„Āß„ÄĀť£üšĹďť®ď„āíŤĪä„Āč„Āę„Āô„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÉÜ„Éľ„Éě„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āģ„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀ„āĶ„āĻ„ÉÜ„Éä„ÉĖ„Éę„Āģ„ā≥„É≥„āĽ„Éó„Éą„Ā†„ĀĎ„Ā†„Ā®ŚįĎ„ĀóŚľĪ„ĀĄ„Āģ„Āß„ÄĀ„ĀĚ„Āď„Āęť≠ÖŚäõÁöĄ„Ā™Áī†śĚźśĄü„Āƌ䆄āŹ„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀÁźÜśÉ≥ÁöĄ„Ā™ť£üŚô®„ĀĆŚģĆśąź„Āô„āč„Ā®śÄĚ„ĀĄśé°ÁĒ®„Āē„Āõ„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā†„Āć„Āĺ„Āó„Āü„Äā

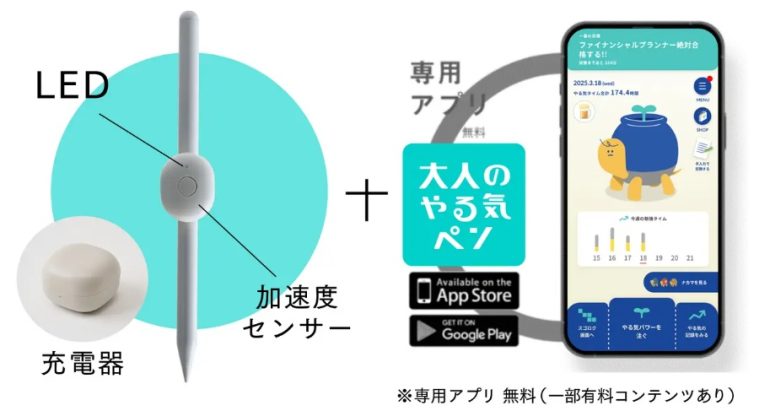

šłäÁĒļśįŹ„ÄÄ„Āď„āĆ„Āĺ„Āß„ĀĮ„ÄĀśĖį„Āü„Ā™Ť≥áśļź„āíśéėŚČä„Āó„ÄĀ„āľ„É≠„Āč„āȜ̟śĖô„āíÁĒüśąź„Āó„Ā¶Ť°Ć„ĀÜ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀĆšłĽśĶĀ„Ā†„Ā£„Āü„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģÁĶźśěú„ÄĀ„ĀĄ„āć„ĀĄ„āć„Ā™Á§ĺšľöŚēŹť°Ć„ÄĀÁíįŚĘÉŚēŹť°Ć„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Ā£„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁĶĆÁ∑Į„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āß„Āô„Āģ„Āß„ÄĀ„Āď„āĆ„Āč„āČ„ĀĮ„āľ„É≠„Āč„āČšĹú„āč„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀÁöÜ„ĀĆ„ÄĆ„āī„Éü„Äć„Ā†„Ā®ŤÄÉ„Āą„Ā¶„ĀĄ„āč„āą„ĀÜ„Ā™„ÉĘ„Éé„āíŤ≥áśļź„Ā®śćČ„Āą„ÄĀ0.5„Āč„āČśĖį„Āü„Ā™„āā„ĀģÔľą1ԾȄāíšĹú„āč„āą„ĀÜ„Ā™śĶĀ„āĆ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āę„Ā™„āč„Ā®Śłł„ÄÖŤÄÉ„Āą„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āó„Āü„ÄāŚįܜ̕śĶ∑śįī„āíś∑°śįīŚĆĖ„Āô„āčťĀéÁ®č„ĀßÁĒü„Āĺ„āĆ„ā茼ɜ£ĄÁČ©„ĀģśīĽÁĒ®„āíÁõģśĆá„Āô„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„ĀĮ„ÄĀśąĎ„ÄÖ„ĀĆśĪā„āĀ„āč„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„Ā®„Éě„ÉÉ„ÉĀ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā

„Āĺ„Āü„ÄĀś®ĻŤĄā„ĀģŚô®„Ā†„Āč„āČ„Āß„Āć„āčť£üšĹďť®ď„ĀģŤĪä„Āč„Āē„āíŤŅĹśĪā„Āó„Āüśôā„Āę„ÄĀšĽä„Āĺ„Āß„Āģś®ĻŤĄā„Āß„ĀĮ„ÄĀťĀďŚÖ∑„Āč„āČśŹźś°ą„Āß„Āć„āčšĹďť®ď„ĀģŚĻÖ„Āęťôź„āä„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„ĀĮ„ÄĀśł©ŚÜ∑ŚäĻśěú„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Āģ„Āß„ÄĀŚô®„āíšļą„āĀśł©„āĀ„Ā¶„Āä„ĀŹ„ÄĀŚÜ∑„āĄ„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„Ā™„Ā©„ÄĀšĹŅ„ĀĄśĖĻ„ĀģťĀłśäěŤāĘ„ĀĆŚĘó„Āą„Āĺ„Āô„Äā„ÄĆARAS„Äć„ĀĮť£üšĹďť®ď„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Āď„āĆ„Āĺ„Āß„Āģťô∂Á£ĀŚô®„āĄ„ā¨„É©„āĻ„Ā®ŚźĆÁ≠Č„ÄĀ„āā„Āó„ĀŹ„ĀĮ„ĀĚ„āĆšĽ•šłä„ĀęÁĒ®ťÄĒ„āĄŤ∂£„ĀęŚĮĺ„Āô„āčťĀłśäěŤāĘ„ĀģŚĻÖ„āíŚļÉ„Āí„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĆśú¨Ť≥™ÁöĄ„Ā™šĺ°ŚÄ§„āíŚĪä„ĀĎ„āčšłä„Āßťá捶Ā„Ā†„Ā®ŤÄÉ„Āą„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āó„Āü„Āģ„Āß„ÄĀśé°ÁĒ®„Āē„Āõ„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā†„Āć„Āĺ„Āó„Āü„Äā

Śą•śČÄśįŹ„ÄÄ„Äé„É©„Ɇ„ÉÄ„ÉÉ„ā∑„É• „ÉĎ„Éľ„Ɇ„ā§„É≥„ÄŹ„ĀģťĖčÁôļ„Āę„Āā„Āü„Ā£„Ā¶„ĀĮ„ÄĀśČč„ĀęśĆĀ„Ā§„āā„Āģ„Ā™„Āģ„ĀßÁī†śĚźśĄü„ĀĆŚ§ßšļč„Ā†„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚÖĪťÄöŤ™ćŤ≠ė„ĀĆÁ§ĺŚÜÖ„Āę„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„ÄāÁßĀ„ĀĆ„ā§„É°„Éľ„āł„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āģ„ĀĮ„ÄĀŤá™ÁĄ∂„ĀģÁü≥„ĀģŚ≠ėŚú®„ÄāŤá™ÁĄ∂„ĀģÁü≥„ĀĮ„Ā©„ĀģÁ©ļťĖď„ĀęÁĹģ„ĀĄ„Ā¶„āāť¶īśüď„āÄ„Äā„ĀĚ„āď„Ā™Śģ∂ťõĽ„ĀĆšĹú„āĆ„Ā™„ĀĄ„Āč„Ā®ŤÄÉ„Āą„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā

ś§úŤ®éšł≠„ĀĮŚ§ßÁźÜÁü≥„āíŚČä„Ā£„Ā¶šĹú„āč„Ā™„Ā©„ÄĀŤČ≤„ÄÖ„Ā®ŤÄÉ„Āą„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ„āĄ„ĀĮ„āäÁĒüÁĒ£„ĀĆťõ£„Āó„ĀĄ„Äā„ĀĚ„āď„Ā™šł≠„Āß„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć„Ā®Śáļšľö„ĀĄ„ÄĀśČč„ĀęśĆĀ„Ā£„ĀüÁ쨝Ėď„ÄĀ„ÄĆ„Āď„āĆ„Āó„Āč„Ā™„ĀĄ„Äć„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„ÄāťĀ©Śļ¶„Ā™ťáćťáŹśĄü„Ā®„Ā≤„āď„āĄ„ā䜥ü„ĀĆ„ÄĀ„ÉĎ„Éľ„Ɇ„ā§„É≥„ĀģśČč„ĀęśĆĀ„Ā§ťĀďŚÖ∑„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģŚŅÉŚúį„āą„Āē„āíÁĒü„ĀŅŚáļ„Āô„Äā„ĀĚ„āď„Ā™śĄüśÄßÁöĄ„Ā™šĺ°ŚÄ§„ĀęÁĻč„ĀĆ„āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā

„Āĺ„Āü„ÄĀ„Äé„É©„Ɇ„ÉÄ„ÉÉ„ā∑„É• „ÉĎ„Éľ„Ɇ„ā§„É≥„ÄŹ„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆŚľē„ĀćÁģó„Äć„ĀĆŚēÜŚďĀ„Āģ„ā≥„É≥„āĽ„Éó„Éą„Āß„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀÜ„ĀĄ„ĀÜśĄŹŚĎ≥„Āß„ĀĮ„ÄĀťÉ®ŚďĀ„āíśłõ„āČ„Āó„Ā¶„ÄĀ„Āü„Ā†Ť≥™Áī†„Āę„Āô„āč„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀÁī†śĚź„ĀßśĄüśÄߚ尌ħÁöĄ„Ā™Ť¶ĀÁī†„āíťāĄŚÖÉ„Āô„āč„Āď„Ā®„āā„ÄĀ„ā≥„É≥„āĽ„Éó„Éą„Ā®„ĀģÁõłśÄß„āāŤČĮ„Āč„Ā£„Āü„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

‚Äē‚Äē„ĀĚ„āā„ĀĚ„āā„Äé„É©„Ɇ„ÉÄ„ÉÉ„ā∑„É• „ÉĎ„Éľ„Ɇ„ā§„É≥„ÄŹ„ĀĆŤ™ēÁĒü„Āó„Āü„Āć„Ā£„Āč„ĀĎ„ĀĮÔľü

Śą•śČÄśįŹ„ÄÄťĖčÁôļ„ĀĆ„āĻ„āŅ„Éľ„Éą„Āó„Āü„Āģ„ĀĆ„ā≥„É≠„ÉäÁ¶ć„ÄāšłĖ„Āģšł≠„Āģšĺ°ŚÄ§Ť¶≥„ĀĆśú¨ŚĹď„ĀꌧȄāŹ„āä„ÄĀ„ĀĄ„ĀĄśöģ„āČ„Āó„āĄÁĒ∑śÄß„āČ„Āó„Āē„ĀģŚģöÁĺ©„ĀĆŚ§ČŚĆĖ„Āó„Āü„āŅ„ā§„Éü„É≥„āį„Āß„Āó„Āü„Äāś©üŤÉĹśÄß„Ā†„ĀĎ„āíŤŅĹ„ĀĄśĪā„āĀ„āč„Āď„Ā®„Ā†„ĀĎ„ĀĆś≠£Ťß£„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„Ā™„Ā£„Ā¶„Āć„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„āď„Ā™šł≠„ÄĀ„Éí„ā≤„āí„ĀÜ„Āĺ„ĀŹŚČÉ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜś©üŤÉĹ„Ā†„ĀĎ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀšĹďť®ď„āāťá捶Ė„Āó„Ā™„ĀŹ„Ā¶„ĀĮ„ĀĄ„ĀĎ„Ā™„ĀĄ„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„ĀčÔľü„Ā®śÄĚ„Ā£„Āü„Āģ„ĀĆ„Āć„Ā£„Āč„ĀĎ„Āß„Āô„Äā

śąĎ„ÄÖ„Āģ„ā∑„āß„Éľ„Éź„Éľ„ĀģŚľ∑„ĀŅ„ĀĮ„ÄĀ„ÉĘ„Éľ„āŅ„Éľ„Ā®ŚąÉ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀšĽä„Āĺ„ĀßśēįŚ§ö„ĀŹŤ°Ć„āŹ„āĆ„Āü„ɶ„Éľ„ā∂„ÉľŤ™ŅśüĽ„ā퍶č„āč„Ā®„ÄĀ„ÄĆ„Éė„ÉÉ„ÉČ„āíÁõīśé•śŹ°„Ā£„Ā¶ŚČÉ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Äć„ĀĆŚįĎśēį„Āß„Āô„ĀĆšłÄŚģöśēį„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„āŹ„Āč„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„āĆ„āíÁü•„Ā£„Āü„Ā®„Āć„Āę„ÄĀśĆĀ„Ā°śČč„ĀģťÉ®ŚąÜ„ĀĮ„ĀĚ„Āď„Āĺ„Āßťá捶Ā„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āč„Ā®„Äā„ÉĘ„Éľ„āŅ„Éľ„Ā®ŚąÉ„ĀĆŤ©į„Āĺ„Ā£„Āü„Éė„ÉÉ„ÉČ„Ā†„ĀĎ„Āß„āāŚľ∑„ĀŅ„ĀĮśúÄŚ§ßťôźÁĒü„Āč„Āô„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„ÄĀśĆĀ„Ā°śČč„Āģ„Ā™„ĀĄ„Éá„ā∂„ā§„É≥„ĀĆÁĒü„Āĺ„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā

śó•śú¨„āČ„Āó„Āē„Ā®„ĀĮšĹē„Āč„ÄĀ„āíŤÄÉ„Āą„āčśôāśúü„Āę„Āć„Ā¶„ĀĄ„āč

‚Äē‚Äē„ÄĆARAS„Äć„ĀĮÁü≥Ś∑ĚÁúƌ䆍≥ÄŚłā„ÄĀ„Äé„É©„Ɇ„ÉÄ„ÉÉ„ā∑„É• „ÉĎ„Éľ„Ɇ„ā§„É≥„ÄŹ„Āģśú¨šĹď„ĀĮśĽčŤ≥ÄÁúƌŶś†ĻŚłā„Āę„Ā¶ťĖčÁôļ„Āč„āČŤ£ĹťÄ†„Āĺ„ĀßšłÄŤ≤ęšĹ∂„Äāśó•śú¨„ĀßšĹú„āč„Āď„Ā®„Āł„Āģ„Āď„Ā†„āŹ„āä„ĀĮÔľü

Áü≥Ś∑ĚśįŹ„ÄÄŚģü„ĀĮ„ÄĆARAS„Äć„āíšĹú„āčŚČć„ĀĮ„ÄĀ„Ā™„Āú„Āď„ĀģŚ†īśČÄ„ĀßšĹú„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„Āč„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āĺ„ĀßśĄŹŤ≠ė„ĀĆ„ĀĄ„Ā£„Ā¶„Ā™„ĀŹ„Ā¶„ÄāŚÉēŤá™Ťļę„ÄĀ„Āö„Ā£„Ā®„Āď„ĀģŚúįŚÖÉ„Āß„Āā„āčÁü≥Ś∑ĚÁúƌ䆍≥ÄŚłā„ĀĆ„Āā„Āĺ„ā䌕ńĀć„Āė„āÉ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„āď„Āß„Āô„Ā≠ÔľąÁ¨ĎԾȄÄā„ĀĚ„āĆ„ĀßśĚĪšļ¨„ĀꍰƄĀ£„Ā¶„ÄĀŚą•„ĀģšľöÁ§ĺ„ĀęŚÖ•„Ā£„Āü„āď„Āß„Āô„ĀĎ„Ā©„ÄĀ„āĄ„Ā£„ĀĪ„āä„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀĆ„Āó„Āü„ĀĄ„Ā®śÄĚ„Ā£„Ā¶śąĽ„Ā£„Ā¶„Āć„Āĺ„Āó„Āü„Äā

„ĀĚ„Āó„Ā¶„ÄĆARAS„Äć„ĀģťĖčÁôļ„āí„āĻ„āŅ„Éľ„Éą„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Ā®„ÄĀ„Ā™„ĀúśąĎ„ÄÖ„ĀĮ„Āď„āĆ„āíšĹú„āČ„Ā™„Āć„āÉ„ĀĄ„ĀĎ„Ā™„ĀĄ„Āģ„Ā†„āć„ĀÜ„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜśÄĚ„ĀĄ„ĀęťßÜ„āČ„āĆ„Ā¶„Āć„Āĺ„Āó„Āü„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀśĶ∑Ś§Ė„ĀģśĖĻ„Ā®„Ā䍩Ī„Āó„Āô„āč„Ā®„ÄĀ„ÄĆ„Āā„Ā™„ĀüťĀĒ„ĀĮ„Ā©„ĀÜ„Āó„Ā¶„Āď„āĆ„āíšĹú„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„Āč„Äā„Āā„Ā™„ĀüťĀĒ„ĀĮšĹēŤÄÖ„Ā™„Āģ„Āč„Äć„Äā„ĀĚ„āď„Ā™„Āď„Ā®„āíÁéáÁõī„ĀęŤĀě„Āč„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā

„ĀĚ„āď„Ā™šł≠„ÄĀÁü≥Ś∑ĚÁúƌ䆍≥ÄŚłā„ĀĮ„ÄĀŚä†Ť≥ÄÁôĺšłáÁü≥„ÉĽŚČćÁĒįŚģ∂„āÜ„Āč„āä„ĀģśäÄŤ°ď„ĀģÁ∂ôśČŅ„Ā™„Ā©„āā„Āā„āčšľĚÁĶĪŚ∑•Ťäł„ĀģŤ°ó„Äā„Āē„āČ„Āęť£üśĖáŚĆĖ„āāŤĪä„Āč„Āßťõ™śôĮŤČ≤„Ā™„Ā©„ĀģŚ≠£ÁĮÄ„ĀģŚ§ČŚĆĖ„āā„Āā„āč„Äā„ĀĚ„ĀģŚúüŚúį„Ā†„Āč„āČ„Āď„ĀĚÁ∂ôśČŅ„Āē„āĆ„Ā¶„Āć„Āü„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚúüŚúį„ĀģśĄŹŚĎ≥„ĀĆ„Āā„āč„Āģ„Āß„ÄĀ„ĀĚ„Āģ„āĘ„ā§„Éá„É≥„ÉÜ„ā£„āí„Āó„Ā£„Āč„āäśĆĀ„Āü„Ā™„ĀĄ„Ā®„ÄĀŤ£ĹŚďĀ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģśĄŹŚĎ≥„ĀĆšľĚ„āŹ„āä„Ā•„āČ„ĀĄ„ÄĀŤ™¨śėé„Āó„Āć„āĆ„Ā™„ĀĄ„ÄĀ„ĀĚ„ĀÜ„ĀĄ„ĀÜśÄĚ„ĀĄ„ĀĆ„ÄĀśó•śú¨„Āß„Āģ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ÄĀŚä†Ť≥ÄŚłā„Āß„Āģ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀģśĄŹŚĎ≥„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„Āč„Ā™„Ā®śĄü„Āė„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

Śą•śČÄśįŹ„ÄÄÁßĀŤá™Ťļę„ĀĮ„ÄĀŚĹ¶ś†ĻŚłā„ĀęÁłĀ„āā„āÜ„Āč„āä„āā„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀŚľäÁ§ĺ„ĀģŚĹ¶ś†ĻŚ∑•Ś†ī„Āģś≠īŚŹ≤„Ā®Á©ć„ĀŅšłä„Āí„Ā¶„Āć„ĀüśäÄŤ°ď„ā팹̄āĀ„Ā¶Ť¶č„Āü„Ā®„Āć„Āęśú¨ŚĹď„ĀꜥüŚčē„Āó„Āĺ„Āó„Ā¶„Äā„Āď„ĀģÁī†śôī„āČ„Āó„ĀĄśäÄŤ°ď„āí„Ā©„ĀÜ„Āô„āĆ„ĀįšłĖÁēĆ„ĀęŚĪä„ĀĎ„āČ„āĆ„āč„Ā†„āć„ĀÜ„Ā®ŤÄÉ„Āą„Ā™„ĀĆ„āČ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ā퍰ƄĀ™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

šłäÁĒļśįŹ„ÄÄ„ÉĘ„Éé„āíšĹú„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āď„ĀęÁĒ£ś•≠„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀÁĒ£ś•≠„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„ĀĚ„Āď„Āę„ĀĄ„āć„ĀĄ„āć„Ā™šļļ„ĀĆťĖĘ„āŹ„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„āä„Āĺ„Āô„Äā„ĀĄ„āć„ĀĄ„āć„Ā™šļļ„ĀĆ„ĀĄ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āď„Āę„ĀĮšĹŹ„Āĺ„ĀĄ„āā„Āā„āä„ÄĀŚģ∂śóŹ„ĀĆ„Āā„āč„Āģ„Āß„ÄĀ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„Āď„ĀęšĹŹ„Āĺ„ĀÜšļļ„ÄÖ„Āģ„ÉĎ„Éľ„āĹ„Éä„Éę„Ā™ťÉ®ŚąÜ„Āę„Āĺ„ĀßšĹē„Āč„Āó„āČ„ĀģŚĹĪťüŅ„ā팏ä„Āľ„Āô„āā„Āģ„Ā®ŤÄÉ„Āą„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

šĺč„Āą„Āį„ÄĀŚä†Ť≥ÄŚłā„Āß„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„āí„Āó„Ā¶„ĀĄ„āčÁĒü„ĀćÁĒü„Āć„Ā®„Āó„Āüšļļ„ĀĆŚĘó„Āą„āĆ„Āį„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤÉĆšł≠„āíśÜß„āĆ„ĀģÁõģ„Āߍ¶č„āčŚ≠ź„Ā©„āā„Āü„Ā°„ĀĆŚĘó„Āą„Ā¶„ÄĀŚĹľ„āČŚĹľŚ•≥„āČ„ĀĆŚ§Ę„ā휏Ź„ĀŹ„Ā®„Āć„Āę„ÄĀÁī†Áõī„Āę„āĄ„āä„Āü„ĀĄ„Āď„Ā®„ĀĆŤ¶č„Ā§„ĀĎ„āČ„āĆ„āčÁíįŚĘÉ„Āę„Ā™„āč„Āč„āā„Āó„āĆ„Ā™„ĀĄ„Äā„ĀĚ„ĀģŚúüŚúį„Āß„ÉĘ„Éé„āíšĹú„āč„Āď„Ā®„ĀģŤÉĆŚĺĆ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúį„Āģś≠īŚŹ≤„āĄŤ≥áśļź„āíśīĽÁĒ®„Āó„Āü„ÉĘ„Éé„āíŤŅĹśĪā„Āô„ā蚼•šłä„Āę„ÄĀŚúüŚúį„Āģśú™śĚ•„Āę„Āĺ„ĀߍČĮ„ĀŹ„āāśā™„ĀŹ„āāŚĹĪťüŅ„āíšłé„ĀąŚĺó„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„āíŤá™Ť¶ö„Āó„ÄĀśąĎ„ÄÖ„ĀģŚŹĖ„āäÁĶĄ„ĀŅ„ĀĆŚ•ĹŚĺ™Áíį„āíÁĒü„ĀŅŚáļ„Āõ„āč„āą„ĀÜ„ĀꜥŹŤ≠ė„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āć„Āü„ĀĄ„Ā®ŤÄÉ„Āą„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

Áü≥Ś∑ĚśįŹ„ÄÄśąĎ„ÄÖ„ĀĆśĄŹŤ≠ė„Āó„Ā™„Āć„āÉ„ĀĄ„ĀĎ„Ā™„ĀĄ„Āģ„ĀĮ„ÄĀšĹē„ĀĆśó•śú¨„āČ„Āó„Āē„Ā™„Āģ„Āč„Äā„āą„ĀŹśó•śú¨Ť£ĹŚďĀ„ĀĮŚďĀŤ≥™„ĀĆ„ĀĄ„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ā§„É°„Éľ„āł„āíśĆĀ„Āü„āĆ„āčśĖĻ„ĀĆ„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀšĺč„Āą„Āį„ÄĀšł≠ŚõĹ„Āģ„āĻ„Éě„Éľ„Éą„Éē„ā©„É≥„Ā™„Ā©śĶ∑Ś§ĖŤ£ĹŚďĀ„āāŚďĀŤ≥™„ĀĆ„ĀĄ„ĀĄ„āā„Āģ„ĀĮ„ĀĄ„ĀĄ„Äā

šĽä„ÄĀśó•śú¨„Āģ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„Ā®„ĀĮšĹē„Ā™„Āģ„Ā†„āć„ĀÜ„ÄĀ„Ā®ŚēŹ„āŹ„āĆ„āčśôāšĽ£„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā„Āß„āā„ÄĀ„ĀĚ„āď„Ā™šł≠„Āß„āāÁĶ∂ŚĮĺ„Āꍙá„āĆ„āč„āā„Āģ„ĀĆ„ÄĀś≠īŚŹ≤„Ā®śĖáŚĆĖ„ÄāŤĄą„ÄÖ„Ā®ŚŹó„ĀĎÁ∂ô„ĀĆ„āĆ„Ā¶„Āć„Āü„āā„Āģ„ĀĆ„ÄĀšłĖÁēĆ„Āꍙá„āĆ„āč„āā„Āģ„Ā†„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„ĀĚ„āĆ„Āď„ĀĚ„ÉĎ„Éä„āĹ„Éč„ÉÉ„āĮ„Āē„āď„Āß„ĀĄ„ĀÜ„Ā®„ÄĀŚĹ¶ś†Ļ„ĀģŚ∑•Ś†ī„ĀĮ60ŚĻīšĽ•šłäÁ®ľŚÉć„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŚ§ßšľĀś•≠„ĀĆ„ĀĚ„Āď„Āĺ„Āßťē∑„ĀŹÁ∂ö„ĀĎ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĆ„Āô„ĀĒ„ĀĄ„Āď„Ā®„Ā†„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„āĄ„ĀĮ„ā䌧߄Āć„Ā™šľöÁ§ĺ„ĀĮ„ÄĀ„Āô„Āź„ĀęŚ∑•Ś†ī„āíÁ߼ŤĽĘ„Āó„Āü„āä„ÄĀśĖįŤ®≠„Āó„Āü„āä„Āó„Āĺ„Āô„Āģ„Āß„Äā

„Āď„ĀģśäÄŤ°ď„ĀģŤďĄÁ©ć„ā퍙á„āä„Āę„Āó„Ā¶„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āí„Ā©„ĀÜ„āĄ„Ā£„Ā¶Ť°®ÁŹĺ„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āģ„Āč„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆ„ÄĀ„Āď„āĆ„Āč„āČ„ĀģśôāšĽ£„ĀęŚēŹ„āŹ„āĆ„āč„Āď„Ā®„Ā™„Āģ„Āč„Ā™„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšĽäŚĺĆ„ÄĀ„āą„āäśó•śú¨„ĀĆ„Āó„Ā£„Āč„āäšłĖÁēĆ„ĀꌟτĀč„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āü„āĀ„Āę„āā„ÄĀŚćė„Ā™„āčŚďĀŤ≥™„ĀĆ„ĀĄ„ĀĄ„Ā®„Āč„Āß„ĀĮťõ£„Āó„ĀĄ„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āč„Ā®„Äā

šłäÁĒļśįŹ„ÄÄšłÄśôā„ÄĀśó•śú¨„Āč„āČśĶ∑Ś§Ė„ĀęOEM„āíŚáļ„ĀôśĶĀ„āĆ„ĀĆťÄ≤„āď„Ā†śôāśúü„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„Āߌ§Ī„Ā£„Āü„āā„Āģ„Ā£„Ā¶„ÄĀŚģü„ĀĮśäÄŤ°ď„Ā†„ĀĎ„Āė„āÉ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„ÉĘ„Éé„āíšĹú„āčśÉÖÁÜĪ„āāś¨†ŤźĹ„Āó„Āü„Āģ„ĀĆ„ÄĀśú¨ŚĹď„ĀęÁóõ„ĀĄťÉ®ŚąÜ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āč„Ā™„Ā®śÄĚ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Ā¶„Äā

„āĄ„ĀĮ„āä„ÄĀśĄõśÉÖŤĺľ„āĀ„Ā¶šĹú„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀŚéüÁāĻ„ĀęÁęč„Ā°ŤŅĒ„Ā£„Ā¶ÁõłśČč„āíśÉ≥„Ā£„Ā¶Ťá™ŚąÜ„Āü„Ā°„ĀģśČčŚÖÉ„ĀßšĹú„āč„Āď„Ā®„ÄāŚäĻÁéá„Āß„ĀĮŤ®ą„āĆ„Ā™„ĀĄ„ÄĀŚ§ßšļč„Ā™šļč„āíŚÜÖŚĆÖ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀęÁĻč„ĀĆ„āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

śó•śú¨„ĀģŚŹó„ĀĎÁ∂ô„ĀĆ„āĆ„āčśĖáŚĆĖ„Āģś†ĻŚļē„Āę„ĀĮ„Āď„ĀÜ„ĀĄ„Ā£„ĀüśÉÖÁ∑íÁöĄ„Ā™ŚĀīťĚĘ„ĀģšľĚśČŅ„ĀĆ„Āß„Āć„Ā¶„Āď„ĀĚ„ÄĀŤČĮ„Āć„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀĆśĆĀÁ∂ö„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āď„Ā®„Āę„āā„Ā™„āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģšłčŚúį„Āģšłä„ĀęÁŹĺšĽ£„ĀģŤÄÉ„ĀąśĖĻ„āíťáć„Ā≠„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĆ„ÄĀ„ÄĆśó•śú¨„āČ„Āó„Āē„Äć„āíÁ∂≠śĆĀ„Āó„Āü„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀģťÄ≤ŚĆĖ„Āģ„āę„āŅ„ÉĀ„Ā™„Āģ„Āč„Ā™„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

Śą•śČÄśįŹ„ÄÄÁĶĄÁĻĒ„ĀĆŚ§ß„Āć„ĀĄ„Ā®„ÄĀ„Ā©„ĀÜ„Āó„Ā¶„āāšĹú„āäśČč„ĀģśÉ≥„ĀĄ„Ā®Ť£ŹŤÖĻ„Āęśßė„ÄÖ„Ā™Śą∂ÁīĄ„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Ā¶„Ā∂„Ā§„Āč„Ā£„Ā¶„Āć„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„āď„Ā™šł≠„Āß„āā„ÄĀ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀęŚĮĺ„Āô„āčÁÜĪśĄŹ„āĄ„Ā©„ĀÜšļļ„Āģ„ĀŹ„āČ„Āó„āíŤĪä„Āč„Āę„Āô„āč„ĀčÔľü„Ā®„ĀĄ„ĀÜśÉ≥„ĀĄ„āíśĆĀ„Ā°Á∂ö„ĀĎ„āČ„āĆ„āč„Āč„Äā„ĀĚ„āĆ„ĀĆÁĄ°„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀĄ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀĆ„Āß„Āć„Ā™„ĀĄ„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

šłäÁĒļ„Āē„āď„ĀĆšĽį„āč„āą„ĀÜ„Āę„ÄĀ„ĀĚ„ĀÜ„ĀĄ„Ā£„Āüśó•śú¨šļļ„āČ„Āó„ĀĄ„ÄĀšļļ„Āģ„Āď„Ā®„āíśÉ≥„ĀÜ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀĮśąĎ„ÄÖ„āā„Āó„Ā£„Āč„āäŚ≠¶„āď„Āß„ÄĀŚŹćśė†„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āč„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀĎ„Ā™„ĀĄ„Ā®śÄĚ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

Ť¶Źś®°„ĀĮťĖĘšŅā„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„Ā©„ĀģšľĀś•≠„Āę„āāŚÖĪťÄö„Āô„āč„Āģ„ĀĮ‚Äú„ÉĘ„Éé„āíšĹú„āčŚŅó‚ÄĚ

‚Äē‚ÄēťĖčÁôļ„Āô„āčšłä„ĀßśĄŹŤ≠ė„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ĀĮÔľü

Śą•śČÄśįŹ„ÄÄŚēÜŚďĀťĖčÁôļ„Āģ„Ā®„Āć„ĀĮ„ÄĀ„Ā°„āá„Ā£„Ā®„Āó„ĀüŤ£Ź„ÉÜ„Éľ„Éě„āíśĆĀ„Ā£„Ā¶ŚŹĖ„āäÁĶĄ„āā„ĀÜ„Ā®„ĀĮŚłł„ĀęŤÄÉ„Āą„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Ā≠„Äā„Āü„Ā®„Āą„ĀįÁßĀ„ĀĮÁü≥„āíśčĺ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆŚ•Ĺ„Āć„Ā™„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĆ„ÉĎ„Éľ„Ɇ„ā§„É≥„āí„Éá„ā∂„ā§„É≥„Āô„āč„Ā®„Āć„Āģ„ÄĆ„ĀĄ„Āč„ĀęÁü≥„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™šĹá„Āĺ„ĀĄ„ĀęŤŅĎ„Ā•„ĀĎ„āč„Āč„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜśÄĚ„ĀĄ„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„āä„Āĺ„Āó„Āü„ÄāŤ°®ťĚĘ„Āģś®°śßė„Āł„Āģ„Āď„Ā†„āŹ„āä„āā„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤĺļ„āä„ĀĆśīĽ„Āć„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Ā≠„Äā

šłäÁĒļśįŹ„ÄÄšĹú„āčŚČć„ā팧ߚļč„Āę„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚÖą„ĀĽ„Ā©Áü≥Ś∑Ě„Āē„āď„ĀĆ„Āä„Ā£„Āó„āÉ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü„āą„ĀÜ„Āę„ÄĆARAS„Äć„āí„āĻ„āŅ„Éľ„Éą„Āē„Āõ„āčŚČć„ĀęšłÄÁē™Ť≠įŤęĖ„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Āģ„ĀĆ„ÄĀ„Ā™„Āú„ÄĀ„ā≥„ɨ„āíšĹú„āč„āď„Ā†„Ā£„ĀĎÔľü„Ā®„ĀĄ„ĀܝɮŚąÜ„Äā

„ÄĆARAS„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ®ÄŤĎČ„ĀĆ„Ā™„ĀĄśôā„Āč„āČ„ÄĀ1ŚĻī„Āź„āČ„ĀĄ„Āč„ĀĎ„Ā¶„ÄĀś®ĻŤĄā„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁī†śĚź„Āģśú¨Ť≥™ÁöĄ„Ā™šĺ°ŚÄ§„āí„ÉĒ„É•„āĘ„ĀęÁôļšŅ°„Āô„āč„Āę„ĀĮ„Ā©„ĀÜ„Āô„āĆ„Āį„ĀĄ„ĀĄ„Āč„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ≠įŤęĖ„āíŚĖß„Ä֍꧄ÄÖ„āĄ„Ā£„Ā¶„ÄĀ„ĀĚ„Āģś∑Ī„ĀĄŤ≠įŤęĖ„Āģśúę„ÄĆARAS„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™„Éď„āł„Éß„É≥„ĀĆŤ¶č„Āą„Ā¶„Āć„Āü„āď„Āß„Āô„Äā„Āď„ĀģšĹú„āčŚČć„ĀģťÉ®ŚąÜ„āí„Āó„Ā£„Āč„āäśßčÁĮČ„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀ„ÉĀ„Éľ„ɆŚÖ®šĹď„ĀĆŚźĆ„ĀėśĖĻŚźĎ„ā팟τĀĄ„Ā¶ťÄ≤„āÄ„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„āď„Āß„Āô„āą„Ā≠„Äā

Áü≥Ś∑ĚśįŹ„ÄÄ„ĀĚ„āĆ„Āď„ĀĚ„ÄĀ„Éá„ā∂„ā§„Éä„Éľ„Ā®„āĮ„É©„ā§„āĘ„É≥„Éą„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁęč„Ā°šĹćÁĹģ„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„Āó„Āĺ„ĀÜ„Ā®„ÄĀŚáļ„Ā¶„Āć„Āü„āĘ„ā¶„Éą„Éó„ÉÉ„Éą„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ÄĀ„āā„Ā£„Ā®„Āď„ĀÜ„Āô„āĆ„Āį„ĀĄ„ĀĄ„āď„Āė„āÉ„Ā™„ĀĄÔľü„ĀŅ„Āü„ĀĄ„Ā™„āą„ĀŹ„Āā„āčŚÖČśôĮ„Āę„Ā™„āč„Ā®śÄĚ„ĀÜ„āď„Āß„Āô„ĀĎ„Ā©„Äā„ÄĆARAS„Äć„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„āę„āŅ„ÉĀ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„Ā™„Āę„Āč„ā퍮ĄĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮŚÖ®„ĀŹ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀŹ„Ā¶„Äā

„Āď„Āģ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Āß„Ā©„ĀÜ„ĀĄ„Ā£„ĀüŚēŹ„ĀĄ„Āč„ĀĎ„āí„Āô„āč„Āģ„Āč„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚõěÁ≠Ē„ĀĮ„Ā™„Āę„Āč„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀܝɮŚąÜ„āíśúÄŚ§ßťôź„ÄĀšļčŚČć„ĀęŤ≠įŤęĖ„Āó„Ā¶„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚáļ„Ā¶„Āć„Āü„āę„āŅ„ÉĀ„ĀĮ„ÄĀŚēŹ„ĀĄ„Ā®Á≠Ē„Āą„ĀĆ„Āó„Ā£„Āč„āäŚÖ•„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč„Ā©„ĀÜ„Āč„Ā†„ĀĎ„Ā™„Āģ„Āč„Ā™„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„Āß„Āô„Āģ„Āß„ÄĀšĹú„āčŚČć„ĀģŤ≠įŤęĖ„ĀĆ„ÄĆARAS„Äć„ĀģťĖčÁôļÁßėŤ©Ī„ĀŅ„Āü„ĀĄ„Ā™„āā„Āģ„Āč„āā„Āó„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Ā≠„Äā„Āď„āĆ„Āč„āČ„āāśôāšĽ£„Āꌟą„āŹ„Āõ„Ā¶ŚēŹ„ĀĄ„Ā®Á≠Ē„Āą„ĀĆŚ§ČŚĆĖ„Āô„āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Āģ„Āß„ÄĀ„ĀĚ„ĀģťÉĹŚļ¶„ÄĀŚēŹ„ĀĄ„Ā®Á≠Ē„Āą„āíŤ≠įŤęĖ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆťĖčÁôļ„Āô„āčšłä„ĀßśĄŹŤ≠ė„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„āč„Āģ„Āč„Ā™„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

‚Äē‚ÄēšĽäŚĺĆ„Āģ„ā≥„É©„ÉúŚĪēťĖč„ĀģŚŹĮŤÉĹśÄß„ĀĮÔľü

šłäÁĒļśįŹ„ÄÄ„ÉĎ„Éä„āĹ„Éč„ÉÉ„āĮ„Āē„āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ś≠īŚŹ≤„Ā®ŚģüÁłĺ„ĀĆŤĪäŚĮĆ„Āߍ≥áśú¨Śäõ„ĀĆ„Āā„ā茧߄Āć„Ā™šľöÁ§ĺ„ĀĮ„ÄĀŤ£ĹŚďĀ„āíŚģüÁŹĺ„Āô„āčŚäõ„ĀĆś•Ķ„āĀ„Ā¶ÁßÄ„Āß„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„ĀģŚŹćťĚĘ„ÄĀÁĶĄÁĻĒ„ĀģŚľ∑„ĀĄ„Éá„ā£„ɨ„āĮ„ā∑„Éß„É≥„Ā®śėéÁĘļ„Ā™ŚĹĻŚČ≤ŚąÜśčÖ„ĀĆ„Āā„āč„Āü„āĀŚÄč„ÄÖ„ĀģŤ¶Ėťáé„āíŚļÉ„ĀŹśĆĀ„Ā§„Āď„Ā®„āĄśüĒŤĽü„Ā™śĄŹśÄĚśĪļŚģö„ĀĆ„Ā©„ĀÜ„Āó„Ā¶„āāŤč¶śČč„Āę„Ā™„āä„ĀĆ„Ā°„Āß„Āô„ÄāšłÄśĖĻÁßĀ„Āü„Ā°„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀĮ„ÄĀŤ≤ߌľĪ„Ā™ÁĶĄÁĻĒ„āÜ„Āą„ĀꚳĄĀ§„Ā≤„Ā®„Ā§„Āģ„ÉĘ„Éé„āíŚģüÁŹĺ„Āô„āč„Āģ„ĀęśĪļś≠Ľ„ĀģŤ¶öśāü„ĀߍᮄāÄ„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀÁĶĄÁĻĒ„ĀĆ„ā∑„É≥„Éó„Éę„Ā™„Āģ„ĀßśĄŹśÄĚśĪļŚģö„ĀĆśó©„ĀŹ„ÄĀ„āĘ„ā§„Éá„āĘ„Āģ„Éą„É©„ā§„āĘ„É≥„ÉČ„ā®„É©„Éľ„āíťęėŚõ썼ʄĀęŚõě„Āô„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Āģ„ĀĆŚŹĖ„āäśüĄ„Āß„Āô„Āó„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĆÁ≥ß„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„āā„Āó„āŅ„ā§„āĘ„ÉÉ„Éó„ĀĆ„Āß„Āć„Āü„Ā®„Āó„Āü„āČ„ÄĀšļí„ĀĄ„ĀģŚĺ󜥏šłćŚĺ󜥏„āíŤ£úŚģĆ„ĀóŚźą„ĀÜ„Ā®ŚźĆśôā„Āę„ÄĀŚŹĆśĖĻ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶śįó„Ā•„Āć„ĀĆ„Āā„āč„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģÁĶźśěúŚćėšĹď„Āß„ĀĮŚąįťĀĒ„Āß„Āć„Ā™„ĀĄ„āī„Éľ„Éę„āíŚģüÁŹĺ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Āč„āā„Āó„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĆ„ĀÜ„Āĺ„ĀŹ„āę„āŅ„ÉĀ„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Ā®„Āó„Āü„āČ„ÄĀ„ĀĚ„Āģšļčšĺč„ĀĆśó•śú¨ŚÖ®šĹď„ĀęŚüč„āā„āĆ„ĀüŚŹĮŤÉĹśÄß„āíśéė„āäŤĶ∑„Āď„ĀôšłÄŚä©„Āę„Ā™„āč„Āč„āā„Āó„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀÜ„ĀĄ„ĀÜśú™śĚ•„āíśúüŚĺÖ„Āó„Āü„ĀĄ„Āß„Āô„Äā

Śą•śČÄśįŹ„ÄÄśąĎ„ÄÖ„ĀĮ„Ā©„ĀÜ„Āó„Ā¶„āāÁ§ĺŚÜÖ„Āģšł≠„Āß„ÄĀšľĀÁĒĽťÉ®ťĖÄ„ÄĀ„Éá„ā∂„ā§„É≥ťÉ®ťĖÄ„ÄĀ„Éě„Éľ„āĪ„ÉÜ„ā£„É≥„āįťÉ®ťĖÄ„Ā™„Ā©„Ā®ťÄ£śźļ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČťĖčÁôļ„ā퍰ƄĀ™„ĀÜ„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀÁĘļ„Āč„Āę„ÄĀŚúįśĖĻ„ĀģšľĀś•≠„Ā®ŚćĒś•≠„Āó„Ā¶„ÉĘ„Éé„āíšĹú„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĮ„ÄĀŚĹďÁ§ĺ„Āß„ĀĮ„Āā„Āĺ„āäšĺč„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„Ā†„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšĽäŚĺĆ„ÄĀšłÄÁ∑í„Āę„Ā™„Āę„Āč„Āß„Āć„āĆ„ĀįŚ¨Č„Āó„ĀĄ„Āß„Āô„Äā

Áü≥Ś∑ĚśįŹ„ÄÄŚÉē„ĀĮ„ā≥„É©„Éú„āí„āĄ„āčśôā„Āß„āāŚēŹ„ĀĄ„āíÁęč„Ā¶„āč„Ā®śÄĚ„ĀÜ„āď„Āß„Āô„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀ„Ā™„ĀúŚĹ¶ś†Ļ„Āߍ£ĹťÄ†„āíťē∑„ĀŹÁ∂ö„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„Āč„ÄĀ„Ā™„Ā©„Āč„āČ„ĀĚ„Āģś≠īŚŹ≤„āíŤĺŅ„Ā£„Āü„āä„ÄĀ„ā∑„āß„Éľ„Éź„Éľ„Āģ„ÉĘ„Éľ„āŅ„Éľ„Ā®ŚąÉ„ĀĮ„Ā©„ĀÜ„āĄ„Ā£„Ā¶Ť™ēÁĒü„Āó„Āü„Āģ„Ā†„āć„ĀÜ„Ā®„Āč„ÄĀ„ĀĚ„ĀÜ„ĀĄ„Ā£„Āü„Ā®„Āď„āć„āíśéė„āäšłč„Āí„Ā¶„ÄāśąĎ„ÄÖ„āā„Ā™„ĀúÁü≥Ś∑ĚÁúĆ„Āß„āĄ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„Ā†„āć„ĀÜ„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āą„ĀÜ„Ā™ŚēŹ„ĀĄ„āí„ĀĚ„āĆ„Āě„āĆśéė„āäšłč„Āí„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Ā®„ÄĀśó•śú¨„Āģ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀģŚēŹ„ĀĄ„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„āč„Ā®śÄĚ„ĀÜ„āď„Āß„Āô„Äā„ĀĚ„āĆ„ĀĮ„Āĺ„Āē„ĀꌧߚľĀś•≠„Ā®šł≠ŚįŹšľĀś•≠„ĀģŚě£ś†Ļ„āíŤ∂ä„Āą„Āü„ÄĀ„Āä„āā„Āó„āć„ĀĄ„ā≥„É©„Éú„Āę„Ā™„āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Āģ„ĀßśúüŚĺÖ„Āó„Āü„ĀĄ„Āß„Āô„Ā≠„Äā

Śą•śČÄśįŹ„ÄÄ„ĀĚ„āĆ„Āě„āĆŚįĎ„Āó„āĻ„āĪ„Éľ„Éę„ĀĆťĀē„ĀÜ„Ā†„ĀĎ„Āß„ÄĀ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„Āę„Āč„ĀĎ„āčśÉ≥„ĀĄ„ĀĮšłÄÁ∑í„Ā†„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚĹ¶ś†Ļ„ĀߌÉć„ĀĄ„Ā¶„ĀĄ„āčšļļ„Āü„Ā°„ĀĮ„ÄĀ„Ā©„ĀÜ„Āô„āĆ„Āįśó•śú¨„Āģ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„ĀģśäÄŤ°ď„āíšłĖÁēĆ„ĀęÁôļšŅ°„Āß„Āć„āč„Āģ„Ā†„āć„ĀÜ„Ā®Śłłśó•ť†ÉŤÄÉ„Āą„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Āó„ÄĀśó•śú¨„Āģ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„āíÁõõ„āäšłä„Āí„Āü„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚÖĪťÄöÁāĻ„āíśīĽ„Āč„Āó„ĀüšĹē„Āč„āíšĹú„āĆ„Āü„āČ„ĀĄ„ĀĄ„Ā™„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Ā≠„Äā

šłäÁĒļśįŹ„ÄÄŚźĆ„ĀėŚŅó„Ā†„Āč„āČ„Āď„ĀĚ„ÄĀŤ≠įŤęĖ„āí„Āó„Ā¶„ĀŅ„Āü„ĀĄ„Āß„Āô„āą„Ā≠„ÄāŚÖą„ĀĽ„Ā©ŤŅį„ĀĻ„Āü„āą„ĀÜ„Ā™„Āäšļí„ĀĄ„ĀģÁę茆ī„ÄĀŚľ∑„ĀŅ„āĄŚľĪ„ĀŅ„āíŚÖĪśúČ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČŤÖĻ„āíŚČ≤„Ā£„Ā¶Ť≠įŤęĖ„ĀĆ„Āß„Āć„āĆ„Āį„ÄĀ„āĻ„āĪ„Éľ„Éę„āĄ„āł„É£„É≥„Éę„āíŤ∂ÖŤ∂ä„Āó„ĀüŚÖĪťÄö„Āģ„ÉÜ„Éľ„Éě„ĀĆŤ¶č„Āą„Ā¶„ĀŹ„āč„Āč„āā„Āó„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Āó„ÄĀśú™„Ā†Ť¶č„Ā¨śĖį„Āü„Ā™Á≠Ē„Āą„ĀĆŚĺÖ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„āď„Āė„āÉ„Ā™„ĀĄ„Āč„Ā®śúüŚĺÖ„Āó„Ā°„āÉ„ĀĄ„Āĺ„Āô„āą„Ā≠„Äā

ťĖĘťÄ£śÉÖŚ†ĪÔľö

‚Ė†„ÉĎ„Éä„āĹ„Éč„ÉÉ„āĮ„Äé„É©„Ɇ„ÉÄ„ÉÉ„ā∑„É• „ÉĎ„Éľ„Ɇ„ā§„É≥„ÄŹ

‚Ė†šłČšļēŚĆĖŚ≠¶„ÄĆNAGORI¬ģ„Äć

‚Ė†Áü≥Ś∑Ěś®ĻŤĄāŚ∑•ś•≠

‚Ė†„ÄĆARAS„Äć

‚Ė†„ÄĆsecca„Äć

ŚŹĖśĚź„ÉĽśĖáÔľŹ„ā™„Éď„ÉĄ„āĪ„É≥Ôľąob1ԾȄÄÄśíģŚĹĪÔľŹÁ¶ŹśįłšĽ≤Áßč